薛松 东西对话NO.15-摸鱼集藏

薛松 东西对话NO.15-摸鱼集藏

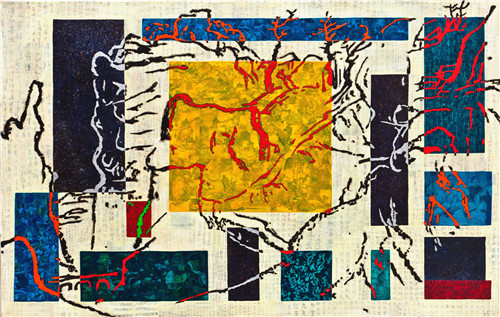

薛松 东西对话NO.15

艺术的创作和灵感永远是密不可分的,薛松的灵感正是来自于一场大火。1990年,一场大火将薛松的画室夷为灰烬。他收藏的画作和书籍也化为无法辨认的残片。然而物质的损失并没有断送他的艺术生涯,这些烧焦的残片反而激发了他创作的灵感,冥冥之中引导着他进行一次艺术的蜕变。从那时起,薛松开始刻意在帆布上运用印刷品焚烧后所剩的残片进行拼贴创作,运用全新大胆的媒介对其作了新的诠释,画面经过解构,重新组合为新的现代艺术语言,强调黑色的轮廓线条和大胆的色块,具有鲜明的中国水墨画和西方波普艺术风格。他借此暗示,无论身处哪个时代,我们对艺术的认知总会轻易地被流行符号所左右。据此,他的艺术作品并不仅仅代表了大火过后个人艺术创作的重生,同时也成功地将中国和西方的绘画风格,传统和现代的元素融入他独特的视觉语言,进而表达中国在后文革世代的复兴。

薛松用烧毁的文本、图片的拼贴手法进行观念性的艺术创作,通过材质本身的视觉传递与历史发生联系,使烧焦的纸片、碑拓、杂志、书籍图片与作品的内容产生某种关联,或是只做背景,对过去与现在的重新设定,有其隐性的视觉解读。如吕澎所说:“他利用有意识的‘烧’以及烧的结果来隐喻‘否定’和‘批判’的思想内容就显得具有特别的态度。”

薛松曾坦然地说:“我并不太关注画面上有多少绘画的因素,我的作品直接达到视觉的终点:‘图像的意义’。”经过火焰的洗礼,艺术家凭借着敏锐的艺术嗅觉和出色的语言把握能力,并借用波普艺术与魔幻现实主义的创作方法,薛松很快地由最初对燃烧痕迹的单纯迷恋跳脱出来,成功地将“焚烧”的意象和历史经验、当代社会的深层结构链接,并紧紧抓扣住时代的脉搏,通过荒诞与幽默的途径,深刻地诠释对生命意义的强势反思、诘问与共鸣,让薛松的艺术成为1990年代以来中国当代的艺术景观中不可或缺的美丽风景。