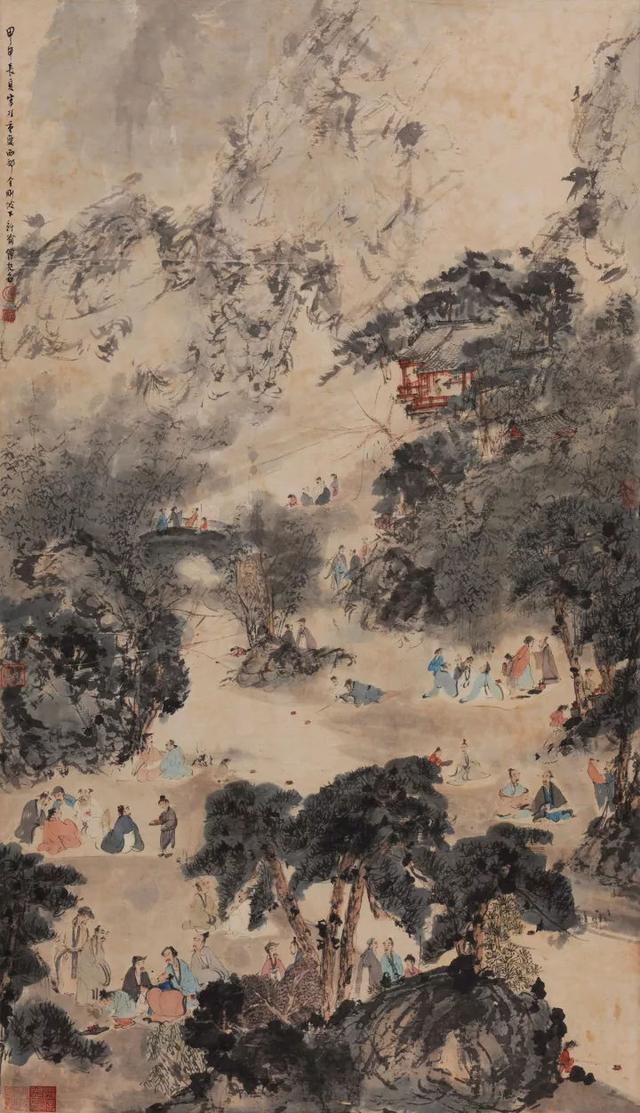

傅抱石 兰亭雅集图-摸鱼集藏

傅抱石 兰亭雅集图-摸鱼集藏

傅抱石 兰亭雅集图

魏晋南北朝时期,潇洒隐逸、崇尚清谈之风盛行。文人高士像不仅常被绘于纸上,也常见于生活的各个方面。收藏于南京博物院藏的“竹林七贤与荣启期画像砖”,出土于南京西善侨南朝墓。类似的竹林七贤和荣启期画像砖在南朝墓葬中发现有四五处之多,均属南朝王侯贵族墓,其中以南京西善桥墓砖画制作最为精细,这一题材的画像砖是魏晋文人精神在艺术作品中的反映。

“竹林七贤”是魏晋时期的七位高士,包括嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘灵、王戎、阮成,他们皆标榜老庄之学,以自然为宗,富才学,尚清谈,是东晋南朝时期士族乐于标榜的人物。荣启期是春秋时期的隐士,以“为人,为男子,行年九十”为人生三乐。后用为知足常乐之典故,被后人奉为“高士”。

傅抱石所绘《兰亭修禊图》在艺术史中的地位

进入近现代,兰亭文化、兰亭绘画如何继承,是历史留给艺术家们的一个重要课题。上世纪三十年代,傅抱石的作品多历史故实和古风盎然的山水画,也正如他自己所说“我比较富于史的癖嗜”。他的导师金原省吾评价道:“中国自古以来,就看重被称作文人余戏的书画之修养,指此点傅君与中国古风正相契合。君本非文人之家出身,由于早年受到美术教育,完成了作为美术家的教养,而君之学者素质,仍使君更具备艺术研究者风范,且兼备治学及艺术创作两种才能。从而造就了理想的中国文人画人才。”

傅抱石曾把自己的创作题材分为四类,其中“构写前人的诗,将诗的意境,移入画面。”和“营制历史上若干美的故事”构成傅抱石山水、人物创作中最精彩的部分,而历史、诗意题材的成功很大程度上要归于傅抱石的艺术史修养。傅抱石山水画中点景人物存形于多种题材绘画之中:茶事题材(《蕉阴煮茶图》)、纪游题材(《读碑窠石图》、《读碑图》、《渊明沽酒》、《山阴道上》)、送别题材(《渭城曲》、《虎溪三笑图》)、卜居题材(《杜甫诗意图·客至》)以及雅集题材。傅抱石关于雅集题材的画作主要以《竹林七贤》、《九老图》、《兰亭修禊图》为主。

傅抱石《兰亭雅集》图赏

自古以来中国画的题材,表现历史人物故事是比较多的,最有名的当属文人高士的“兰亭雅集”主题,这是在东晋时期所发生的一次文人聚集在一起即兴唱和的事情,它的影响是非常大的,当年参与其中的王羲之所写的《兰亭集序》其实就是对这件事的记载,“兰亭”藉此流传影响到今天。在一代又一代的流传中,读书人都视其为文人雅士一起叙说情怀的经典形态去重新追慕和演绎,这样的题材流传久远,许多画家纷纷去表现和描绘它,他们并不是去实景写生,也许也并没与去过绍兴,没有去过兰亭,但是他们是怀着一种崇敬向往之心去表现兰亭,这就是“兰亭之心”,由此有了许许多多关于“兰亭”的书画作品。

对傅抱石先生而言,兰亭也一定是他心中的追求,许多的高士、文人在一个非常好的自然环境中进行雅集,放下一切世俗杂念,饮酒、赋诗唱和。据现在所知记载,傅抱石先生大约是在1942年在重庆的壬午画展,画展的序言中间就讲到他画《兰亭》,也谈到他的取法,谈到人物的取法从哪里来等等。“壬午”画展中就有兰亭雅集的题材画作,所以兰亭对傅抱石而言也是他心中所向往的一片圣土。现在看到的这张《兰亭》作品是我们能够见到的比较早的一张作品,这张作品带有一些鸟瞰的角度,从上往下,那个时候他未必去过兰亭,但是对于文人而言,去过没去过都没有关系,他们心中都有一个兰亭。参照兰亭序文中有关环境的记载,加上自己的许多想象,竹林、丛林、曲水、流觞等等都去在画面中呈现出来。这张《兰亭》比较可贵的地方在于描绘了一个比较大的场景,是傅先生所画过的兰亭画作中最完整的,人物也是最多的,共有五十几个人,而高士就有四十几个,这些人物跟别的兰亭也不一样,大家都在曲水的旁边,似在饮酒赋诗之后或是之前,聚成若干,三五成群地在一起交流,一些童仆伺候他们,人物神情姿态非常丰富,总体上看,热闹的场面中有一份清幽,后面的高山用的是他所惯用的乱麻皴,非常简略的几笔就勾画了兰亭的水榭、亭阁,画面看上去非常饱满。从技法上而言,这样的章法也是不容易控制的。但对傅抱石先生来讲,举重若轻,这一组组的人物,他用丛林、远山加上曲水青松构成一个环境,人物则用带有行草书性质的游丝描写其大意,这是傅抱石先生的特点,行笔非常自由圆转的,这种手法得自于和王羲之同一时代画家顾恺之。傅先生用顾恺之的游丝描来表现王羲之这批文人参与的兰亭雅集,很有意义。这件《兰亭》的确称得上是傅抱石最为用心去画的一张特别的画作,让一千七百多年前的“兰亭”景象再次生动呈现在今人的眼前。