闲作腾骧梦 偶然一嘶鸣 —— 漫谈沈从文的书法-摸鱼集藏

闲作腾骧梦 偶然一嘶鸣 —— 漫谈沈从文的书法-摸鱼集藏

闲作腾骧梦 偶然一嘶鸣 —— 漫谈沈从文的书法-摸鱼集藏

闲作腾骧梦 偶然一嘶鸣 —— 漫谈沈从文的书法-摸鱼集藏

二十年前,到长沙拜访《芙蓉》杂志主编、作家颜家文,在他的书房里,看到沈从文的书法,细窄条,章草,如同他的手稿,起伏跌宕,字小力强。这是第一次拜观沈从文的书法真迹。一直关心作家书法,屡在出版物见到的沈从文书法,深邃幽眇,与他的文章一样,舒卷文人思虑之风华,沉潜法度感觉之细微。亲眼目睹沈从文的书法,有惊喜,也有激动。颜家文发现我对沈从文书法有特殊的感情,又从柜子里拿出沈从文与他的手札,一边展示,一边介绍手札的来龙去脉。颜家文是湘西人,与沈从文同乡,多次在吉首、凤凰等地与沈从文晤谈,从文学讲到文物,从服装史讲到书法,他们用乡音畅谈,在不同的时空穿梭,绵远悠长。颜家文告诉我,自己去过沈从文的家,在他的书房,可以看到压在书脚下的小纸条,上面写着“某某要字”什么的,提醒他写字……沈从文一幅幅的字,就是这样写成的。颜家文喜爱书画,他主编《芙蓉》文学杂志,美术意识浓厚,装帧设计别具一格,读者印象深刻。颜家文对湘西书画家关注也研究,体会自然深挚。就沈从文书法,向他请教一二,他不直说,而是讲述了一个沈从文与书法的故事——湖南芷江博物馆保存着一块石碑,两米高、一米宽,是为牺牲的熊希龄卫队长所立,碑文系一位官吏撰写,沈岳焕书丹。沈岳焕就是沈从文,那年的沈从文十八岁,一手风骨仪态颇近唐人的楷书,展现了沈从文的书法才华。这块碑被发现后,沈从文的表侄黄永玉得到一张拓片,他托人装裱,带到北京,请沈从文过目。此时,沈从文已届暮年,他想起自己十八岁书写的碑文,生发无尽的人生感慨,老泪纵横。站在一旁的黄永玉诙谐地说:“有什么好哭的,你看你十八岁写这样漂亮的字,我六十多岁了写的字还这么丑,我都不哭,你哭什么?”表侄的一席话,让沈从文破涕为笑。这不是虚构的故事。这个故事,让我们看到了沈从文作为书法家的一面。就是这样,颜家文把我带到了沈从文书法的面前,从二十年前的惊鸿一瞥,我似乎与沈从文的感情近了一层。烟岚袅袅的铅印文章、“神明洞达,洒落飘扬”的书法,如同两支巨柱,支撑起一个立体的沈从文。与颜家文亦师亦友,时长时短的聚散,沈从文的书法、黄永玉的诗与画、黄永厚的文章,就是我俩不衰的话题。阅读沈从文,理解沈从文,是当代作家和读者审美意识觉醒的体现。上世纪八十年代,读了《边城》《湘行散记》,觉得“流行”的文学过于肤浅,除了说教,就没有什么了。《边城》掩卷,水灵灵的翠翠,与她的眼泪和她家的黄狗,一直在我的记忆里,至今不能释怀。还有茶峒,木船,翠翠爷爷的葬礼,是我对湘西的想象与向往。那时候不知道沈从文写字,他在服装史领域的研究,只能理解成被剥夺写作权利之后,无奈地在故纸堆中寻觅,即使取得了一定的学术成果,也引不起多大的反响。在我们那一代文学青年的心中,沈从文的文学作品“幽居在空谷”,濯洗精神的污浊。 想去湘西,到凤凰看看沈从文故居,去芷江看看沈从文十八岁时写的碑文,如有可能,买下一张拓片,写一段跋语……2008年,与颜家文共同策划了“双城水墨:丽江、凤凰书画联展”,在北京首展,然后去丽江、凤凰巡展,这一次有色调的展览,让我与凤凰有了机缘。婉曲的沱江,像凤凰古城的一条围巾,贴在古城的一侧,悠然而去。江边是听涛山,树木葱茏,沈从文的墓地就在山上一棵大树的附近。沈从文的墓有点儿特别,没有坟冢,主要标志是一块不规则的五彩石,上面刻着黄永玉写的一行字:一个士兵不是战死沙场,便是回到故乡。我看着这行字,沉默,只能沉默。离开沈从文的墓地,去他的故居拜谒,从死到生的过程,感受到沈从文一生的艰苦、拼搏、成长,对他的文章和书法就有了另外一种体会。沈从文没有受过正规教育,是靠自学成为作家、学者、书法家的。与颜家文谈沈从文的经历,他如数家珍般地告诉我,沈从文在湘西军阀陈渠珍政府做司书时,研究了陈渠珍家藏的二十四箱古玩字画。这些古器物和书画作品,展开了一个丰富多彩的世界,让沈从文流连忘返了。寝馈其中,读懂了古器物的意义,理解了一幅字和一幅画的价值。那一段年轻的岁月沈从文的目光突然深沉起来。本来艺术天分就高,在二十四箱古器物和书画作品的启迪下,他有了顿悟,来了灵感。从此,他写文章,也临字帖,他看到了写作的沉实,也感受到写字的舒展。此后,中国的文化天空,沈从文飞翔的轨迹特别耀眼。凤凰之行,看到很多沈从文的书法,有真迹,也有复制品,有条幅,也有手札、手稿,这是造访这座古城最大的收获。也许是受陈渠珍二十四箱古器物与书画的启发,沈从文的书法向远古靠近,对章草有了特殊的喜好。沈从文何以喜好章草,我想起高二适的一段话:“特章草书一脉相承,惟元明间有一短少时期,能承其遗绪。盖当时之书家,既推崇钟王,而且章草又多有独尚之功夫在也。”沈从文的小说、散文,是白话文写作的高峰,他异于常人的文学才华,被广泛认知。他还有一双可以读破古器物与书画的眼睛,因此,他的毛笔书写“能承其遗绪”,是新颖的文人表达。阅读沈从文书法,能够清晰看到那笔毛笔字的初始,筑基唐楷,于《急就章》等章草名帖用功尤勤。沈从文书法,起笔稳重、笔调古雅,每一个字有每一个字的格调,每一行字有每一行字的风度,有时密不透风,有时疏可走马。他的手札,不去刻意恪守古法,也许,手札的古法会限制他的长篇大论。沈从文写字,也不讲究纸墨,颜家文告诉我,沈从文写字,“笔就是街上买的一两毛钱一支的随便一种,小学生也可以用;墨,也不是专用的,砚台里原来用后剩下的,加一点水接着用,浓浓淡淡的,也不管;纸,有的是旧式八行的红杆信笺,或一条小小的宣纸,有时是一般的书写用白纸”。看似一个散淡的文人,但是,落在纸上的字迹,不管是什么纸,什么墨,只要是沈从文的书写,就有文化的光辉。颜家文给我看沈从文写给编辑部的“便条”手札,写在普通的纸上,疏朗又严谨,浓郁的书卷气扑面而来——“编辑部负责同志:寄来散文小说选目已看过。我没有什么意见。你们作的后记也比较全面周到。今并我写的题记邮上,如何安排,望你们斟酌。选目内中有不妥当处,或得删去部分,或应抽换,望费神看看。麻烦琐碎,实深感谢。并候著安。沈从文六月五日”这是1981年写的,沈从文老了,但思路清晰、笔路遒劲,从中可窥沈从文书法的奥秘。沈从文无意做书法家,但,他就是书法家。正如他的表侄黄永玉、黄永厚无意当诗人、作家,其实已经是诗人、作家。湘西多才子,然而,这样的才子不多见。1937年,沈从文在天津《大公报》发表了《谈写字(一)》一文,这篇文章,经常阅读,不仅有助于我的书法学习,更有助于我对书法的理解和判断。记得他讲:“字的艺术价值动摇浮泛而无固定性,令人怀疑写字是否艺术,另外有个原因,不在它的本身,却在大多数人对于字的估价方法先有问题。一部分人把它和图画、音乐、雕刻比较,便见得一切艺术都有所谓创造性,唯独写字拘束性大,无创造性可言,并且单独无道德或情感教化启示力量,故轻视它。这种轻视无损于字的地位,自然也无害于字的艺术真价值。轻视它,不注意它,那就罢了。到记日用账目或给什么密友情人写信时,这轻视它的人总依然不肯十分疏忽它,明白一个文件看来顺眼有助于目的的获得。家中的卧房或客厅里,还是愿意挂一副写得极好的对联,或某种字体美丽的拓片,作为墙头上的装饰。轻视字的艺术价值的人,其实不过是对于字的艺术效果要求太多而已。糟的倒是另外一种过分重视它而又莫名其妙的欣赏者。这种人对于字的本身美恶照例毫无理解,正因其无理解,便把字附上另外人事的媒介,间接给他一种价值观。把字当成一种人格的象征,一种权力的符咒;换言之,欣赏它,只为的是崇拜它。前年中国运故宫古物往伦敦展览时,英国委员选画的标准是见有乾隆皇帝题字的都一例带走。中国委员当时以为这种毛子精神十分可笑。”每每读到沈从文这段话,就觉得恍惚。这是沈从文上世纪三十年代的话语吗?他思考的问题,看到的问题,忧虑的问题,分明是发生在我们现实生活中的问题。比如他提到“英国委员选画的标准是见有乾隆皇帝题字的都一例带走”的现象,如果改为“中国委员选画的标准是见有乾隆皇帝题字的都一例带走”,似乎也可以。但我心酸。但,比心酸还要严重的是,眼下却缺少了“以为这种毛子精神十分可笑”的“中国委员”。

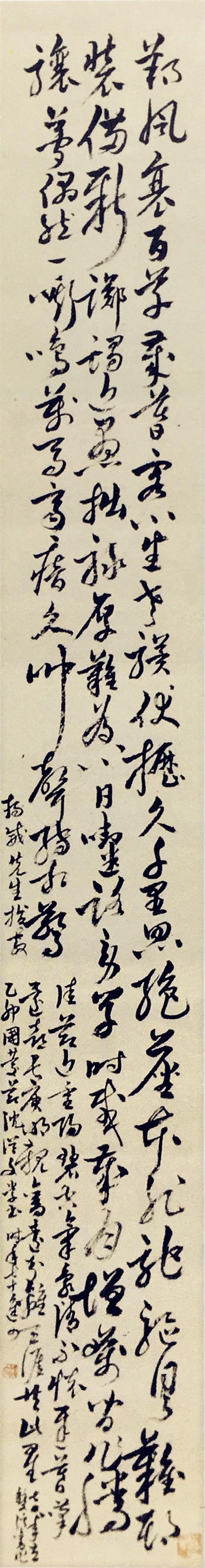

图一为沈从文自作诗,释文:朔风衰百草,岁暮客心生。老骥伏枥久,千里思绝尘。本非驰驱具,难期装备新。踯躅近愚拙,禄厚难为心。日吃路旁草,时感岁月增。闲作腾骧梦,偶然一嘶鸣。万马齐喑久,闻声转相惊。佳节近重阳,碧空气象清。不怀迟暮叹,还喜长庚明。亲旧远分离,天涯共此星。

图一

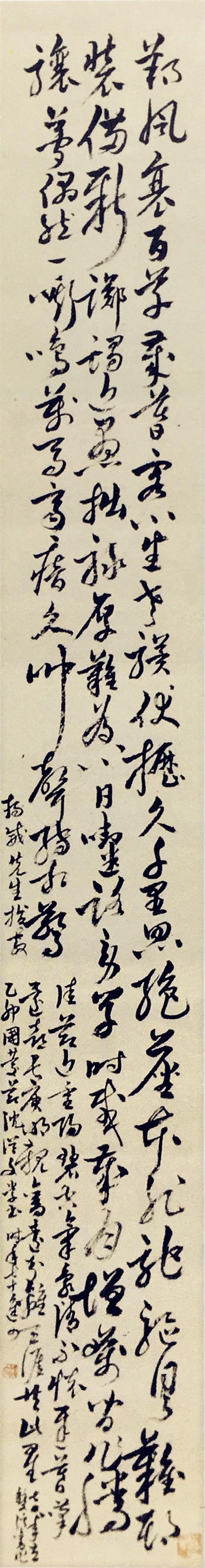

图二

留言信息

闲作腾骧梦 偶然一嘶鸣 —— 漫谈沈从文的书法-摸鱼集藏

闲作腾骧梦 偶然一嘶鸣 —— 漫谈沈从文的书法-摸鱼集藏

闲作腾骧梦 偶然一嘶鸣 —— 漫谈沈从文的书法-摸鱼集藏