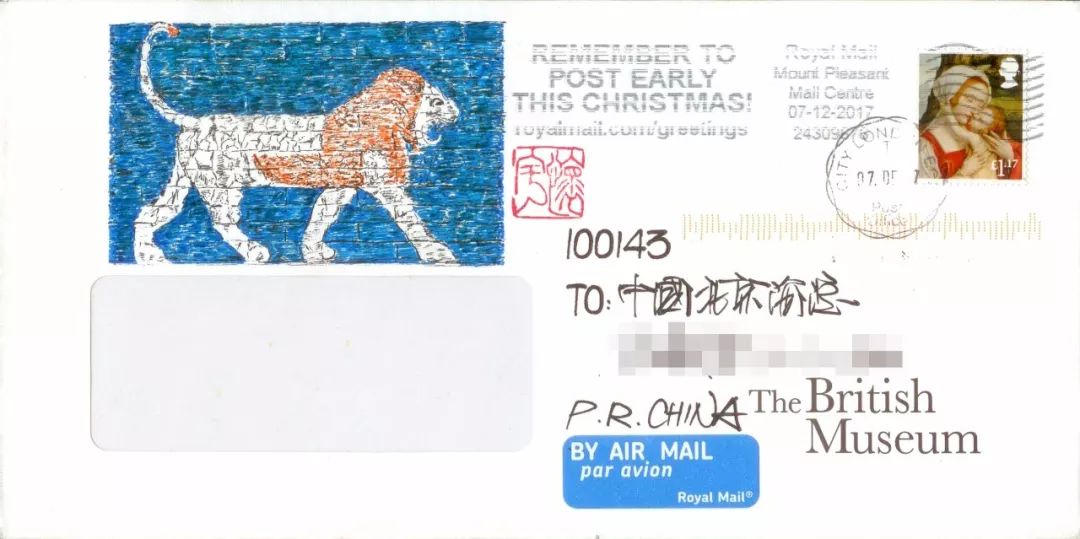

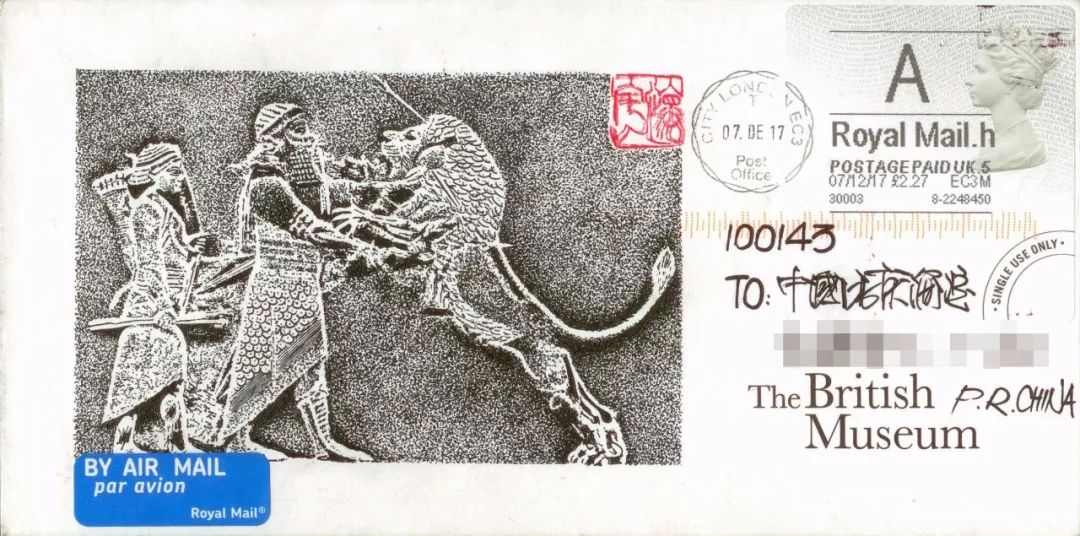

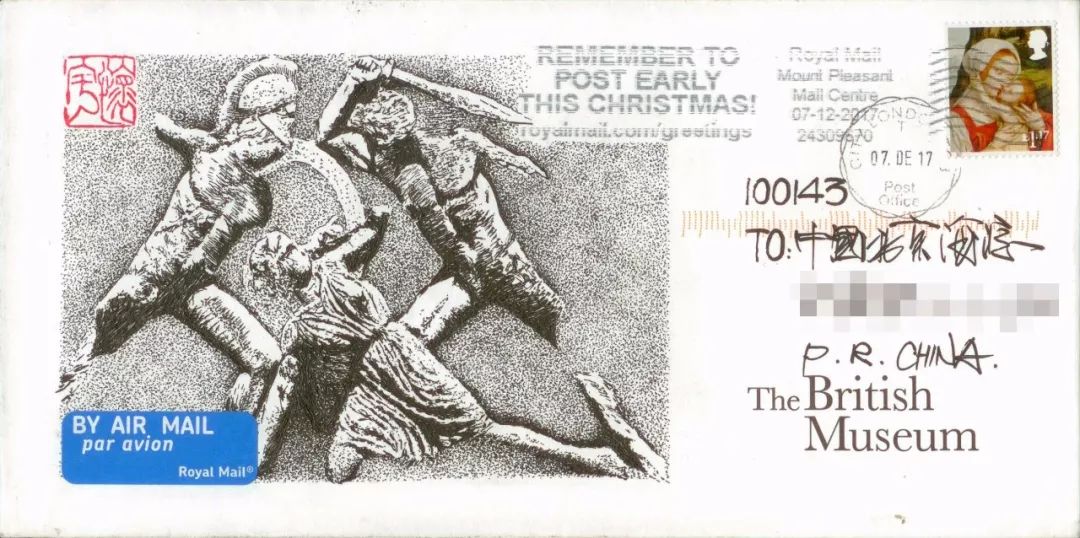

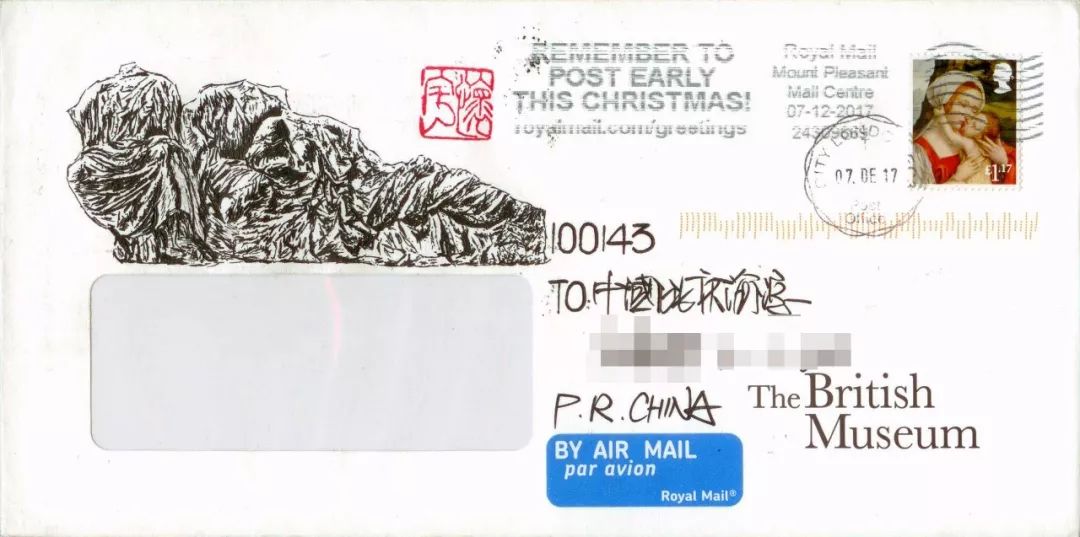

《罗塞塔石碑》木质明信片

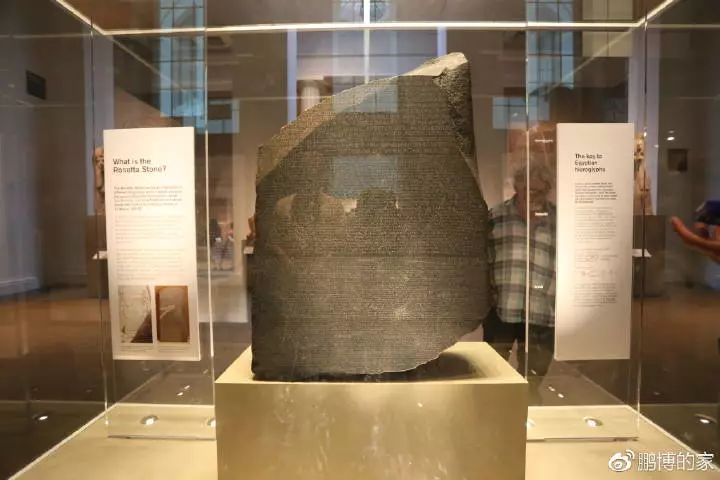

“罗塞塔石碑”(Rosetta Stone),大英博物馆第一文物,高114cm,宽73cm,厚28cm,重762公斤。它的故事是个传奇,通过它,可以打开古埃及的文字之门。只要步入大英博物馆,谁都可以近距离目睹它的风采,想看多久都可以。对于这样一件世界顶级博物馆里的“镇馆之宝”,我们不该错过它。

罗塞塔石碑静静地坐落在展柜中

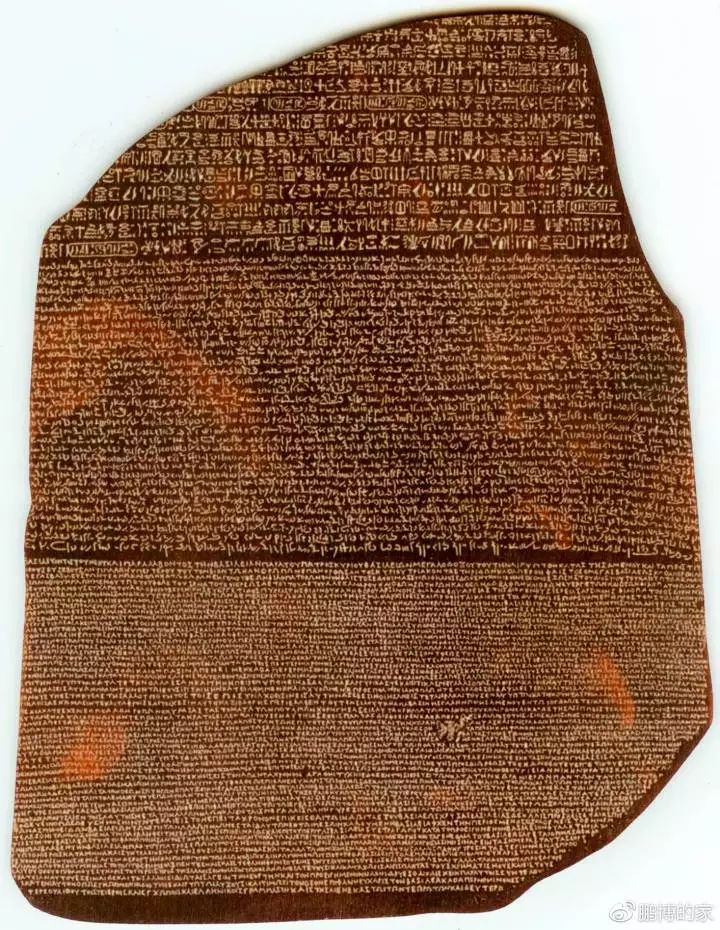

长久以来,古埃及文明一直被全世界认为是人类文明的“先行者”。由于古埃及象形文字早已失传,埃及7000年的文明史一直无法破解。1799年,法国上尉皮耶?哈维耶?布夏赫在埃及港湾城市罗塞塔发现了一块石碑,石碑上有3种文字,分别是:

14行“古埃及象形文字”(又称“圣书体”,代表献给神明的文字);32行“埃及草书”(又称“世俗体”,是当时平民使用的文字);54行“古希腊文”(当时统治者的语言)。

由于古希腊文是比较容易破译的,人们从石碑文字的最后一段文字中看到了“托罗密”的名字,又在上面的埃及圣书体中的相同位置见到了古埃及文字带有一个“圈”,这个圈里边通常是“法老的名字”,这样推论下去,就可以知道圈里的那个名字就是公元前196年统治埃及的最高行政长官(法老)“托罗密五世”,这一发现让考古工作者知道了古埃及圣书体象形文字不是表意文字,而是表音文字。

1801年,英法在埃及的战争结束,两国在协约上有详细规定,在埃及出土的文物属于英国,法国可保有影印件。就这样,即将被运往法国的罗塞塔石碑被装上了开往英国的货轮,并于1802年以英国国王乔治三世的名义捐赠给大英博物馆,对全世界展出。

之后的200多年里,罗塞塔石碑上的内容已被破解,揭开了古埃及圣书体象形文字的神秘面纱。罗塞塔石碑是由托罗密王朝祭司们所制作,其内容主要是叙述托罗密五世自父亲托罗密四世处袭得的王位之正统性,还有托罗密五世所贡献的许多善行。

罗塞塔石碑木质明信片质地精良、惟妙惟肖,在英国任何一个邮局都可以完成实寄。像这样一件珍贵的纪念品,实寄不实寄已完全不重要,它所承载的文化价值远远超过它本身,能够收集到这样的明信片,对我来说已经足够了。

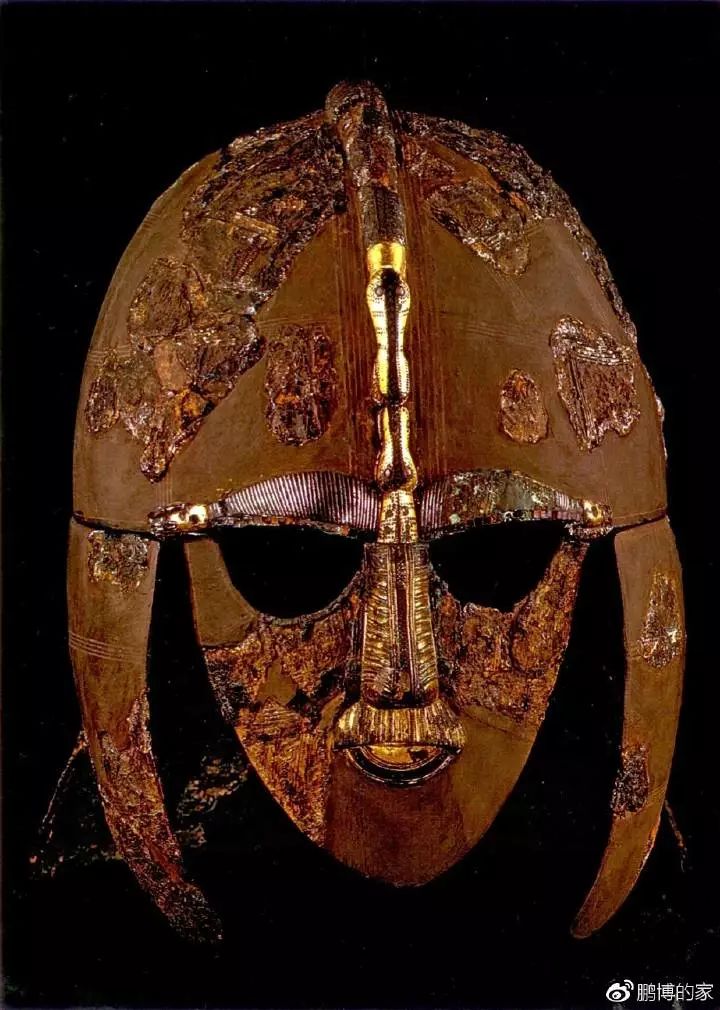

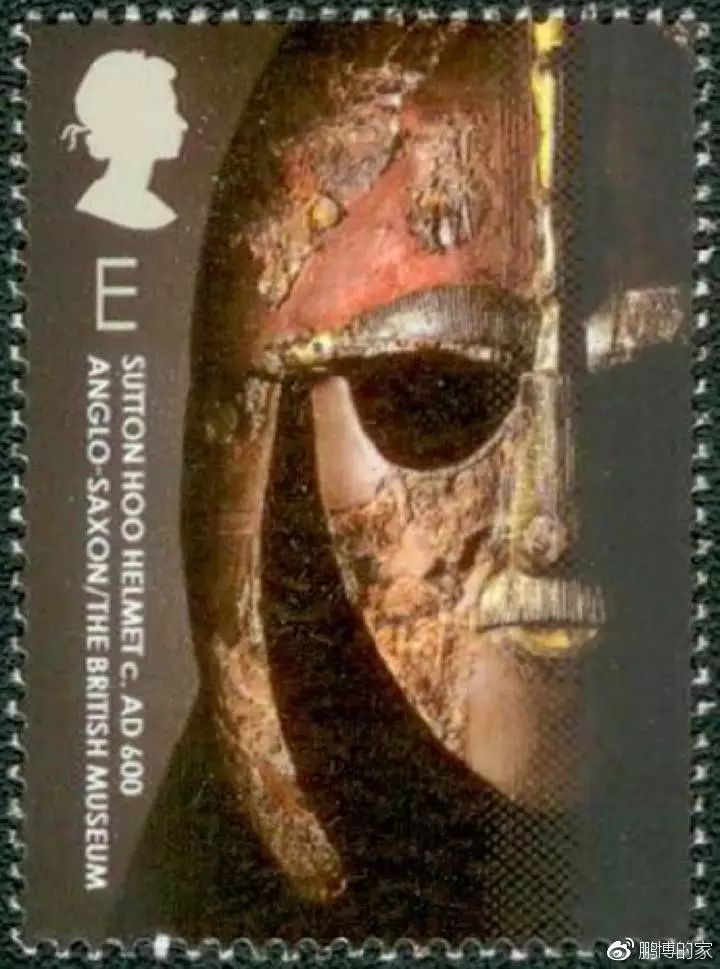

《盎格鲁-萨克逊头盔》邮票

在大英博物馆里有这样一件珍贵的文物,它是公元7世紀早期的盎格鲁-萨克逊民族的铁质头盔。这只头盔是在萨顿胡的一座长27米的沉船墓葬中被发现的,墓穴上覆盖了一座高高的土丘。头盔发掘出土时已经破碎,经过重新整修,头冠、面罩才恢复了原来的模样,尽管头盔上的镀层和装饰已部分脱落,当年的风采仍依稀可见。

这一时代的头盔全世界仅存4个,这个是时间最早、保存最完好的。这样的头盔在瑞典东部也有发现,这意味着当年在这些地区有相似的文化。头盔如此稀少,表明当时只有地位显赫的人才配拥有它。所以,这只头盔的拥有者必定是统治阶层。

盎格鲁-萨克逊头盔是《纪念大英博物馆成立250周年》系列邮票之一

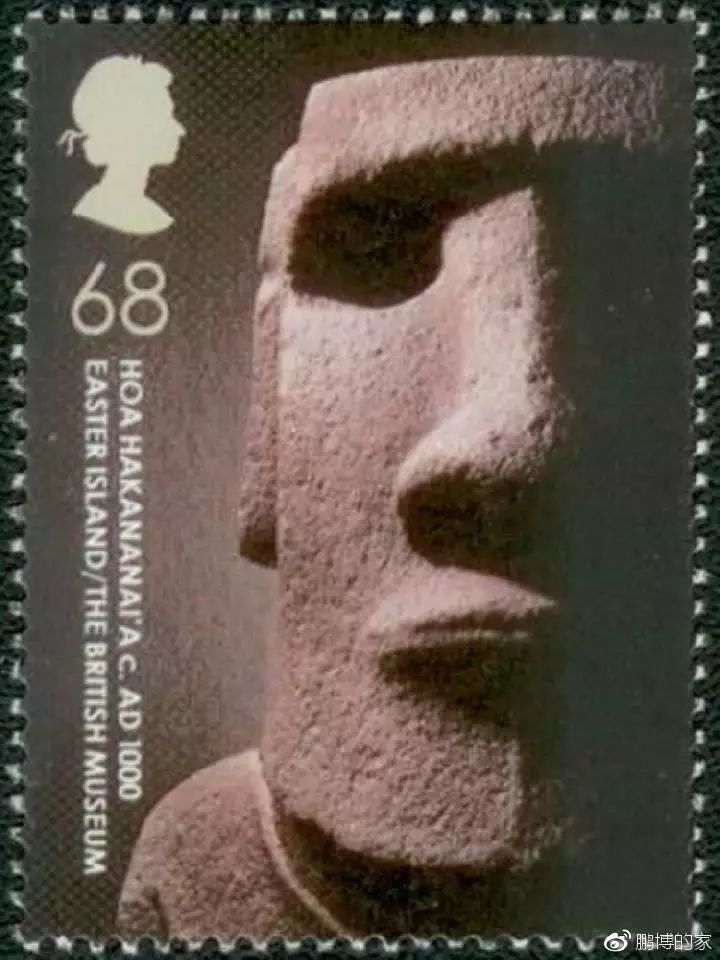

《复活节岛巨石雕像》邮票

2003年,《纪念大英博物馆成立250周年》邮票一套共6枚,其中第6枚邮票就是复活节岛巨石雕像。围绕着这件文物,有很多神庙故事和人们无尽的猜想。

公元1722年的复活节,欧洲水手们到达了南太平洋中心的拉帕努伊岛(后被称为复活节岛)。1868年,英国皇家海军托帕兹号抵达复活节岛,岛上的首领将这尊最小的何瓦·何卡纳奈阿神像送给了船员,它被一队岛民送上船,载到英国,作为礼物献给了维多利亚女王。1869年,它来到了伦敦,出现在大英博物馆,成为最受关注和喜爱的一件文物。现在,只要走到大英博物馆第24号展厅,第一眼就会看到巨石雕像。

大英博物馆中的复活节岛巨石雕像

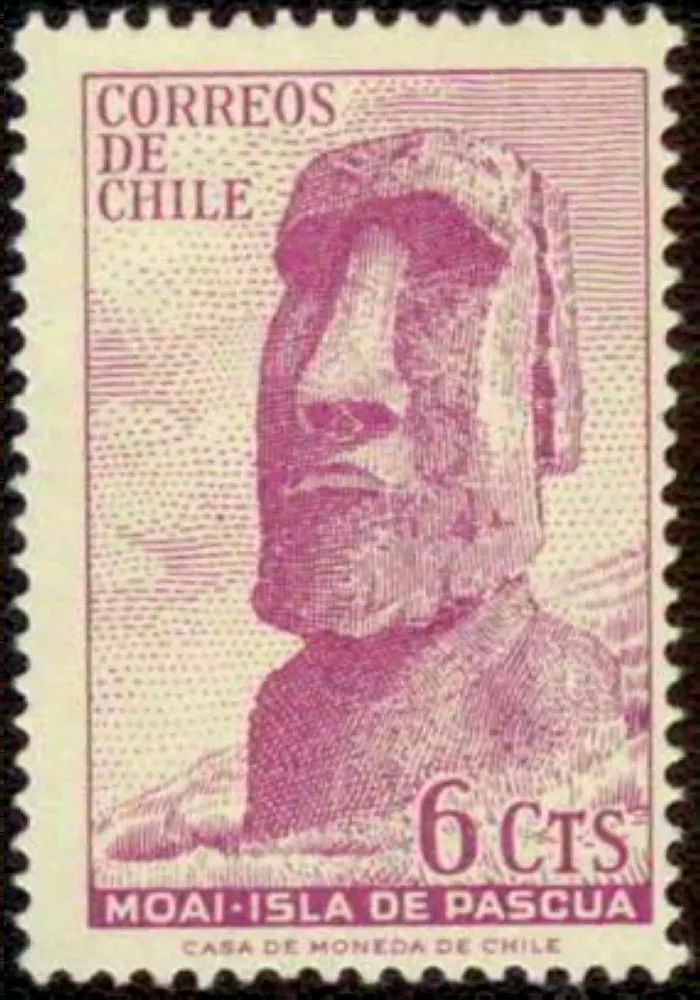

复活节岛巨石雕像是智利的一张极具特点的标签,智利邮政不止一次发行过相关邮票,其他南太平洋海岛国家也曾发行过相关邮票,以示喜爱与关注。

智利发行的复活节岛巨石雕像邮票

《命运三女神》邮票

1984年3月15日,希腊邮政发行《雅典卫城帕台农神庙大理石像》一套5枚,其中第3枚邮票所展示的雕塑名叫命运三女神,它是世界文化遗产——雅典卫城帕台农神庙东面立柱顶部山墙上的雕塑。

希腊邮政发行的《命运三女神》邮票

帕台农神庙在过去的2500年里历尽沧桑,它最开始是希腊神庙,后来被用作教堂和清真寺,战争来临时,这里用于屯兵和弹药库。多少次天灾都没有使它倾覆,但一枚炸弹引爆了这里的库存炸药,连锁发生的大爆炸让这座建筑杰作面目全非。

当威尼斯王国和奥斯曼土耳其在雅典即将爆发战争时,雅典岌岌可危,经过雅典政府的允许,由英国的埃尔金爵士出资,将雅典卫城珍贵的雕塑残片运抵到了更安全的地方。这是几百年前的事情,那个时代还没有“世界遗产”的概念,但保护人类共有的文化遗产始终是全人类的责任。

2009年6月20日,崭新的雅典卫城博物馆竣工。博物馆里除了从雅典卫城断壁残垣中抢救出来的建筑和雕塑碎片外,还有很多雪白崭新的“复制品”。 命运三女神雕塑的复制品洁白盈润,美轮美奂,一尘不染。观众可以近距离地观看这件文物的复制品,命运三女神雕塑的每道衣褶以及衣褶下丰腴的身体都一览无余,但这毕竟是复制品,那些珍贵的、穿越2500年时光的原件又在哪里呢?

命运三女神雕塑的复制品

命运三女神雕塑原件只有一件,它传承有序,现存于大英博物馆第18号展厅内。“命运三女神”分别是克洛托、拉克西斯和阿特罗波斯,她们是宙斯的女儿,掌控着包括泰坦十二天神和奥林匹亚十二主神等希腊诸神的命运,同时也支配着每个普通人的命运。

命运三女神分工协作,克洛托编织生命之线,是“命运的编织者”;拉克西斯决定命运之线的长度,是“命运的决策者”;阿特罗波斯负责剪断生命之线,是“命运的终结者”。

命运女神编织的生命之线对一切神灵都具有至高无上的权威,命运不可违抗。命运女神背后跟随着复仇女神,复仇女神对那些胆敢违抗命运女神的神或人实施严厉的报复,就连她们的父亲宙斯都郁闷地对其他众神说:“命运女神对待我,就像我对待你们一样残酷。”