刘野 天使之家-摸鱼集藏

刘野 天使之家-摸鱼集藏

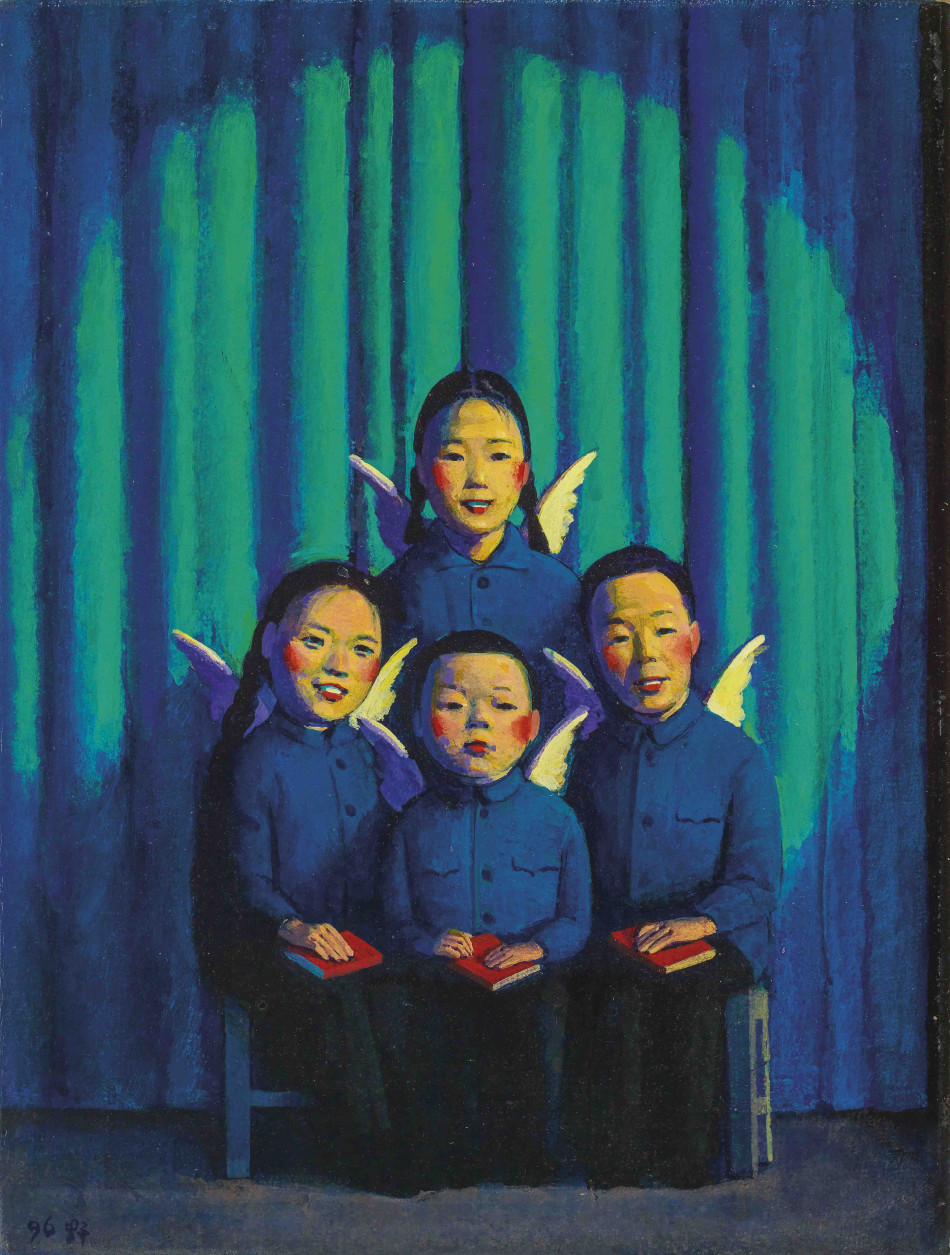

刘野 天使之家

出生于1964年的刘野成长在知识分子家庭,很小就开始接触古典艺术。在青少年时接受设计艺术的基础教育,使他通过康定斯基、蒙德里安等人的作品开始思考绘画的最基本要素。从中央美术学院壁画系毕业后,他在柏林艺术大学造型艺术系继续学习,观摩欧洲古典大师的原作,特别是维米尔的作品,让他更加领悟到身为艺术家所要追求的艺术的“绝对的美”。

这件创作于1996年的作品《天使之家》是刘野在90年代中期回国后,实现个人绘画风格确立的重要作品。艺术家将注意力置于对人物形象的探讨,通过看似写实的方式,在非现实的舞台上娓娓道来。作品中构图源自那个年代的轻松平常的家庭合影—父亲、母亲以及两位子女,而这也正是艺术家的家庭组合。几何式的造型方式、多层晕染的绘画技法以及平衡性的画面处理,很容易让人联想到西方经典宗教题材绘画,如达芬奇的作品《岩间圣母》。艺术家利用舞台中的灯光效果,其投射在幕布上形成的圆弧,营造出类似“圣像画”的宗教感和庄严感。而下方的人物设置,以三角形的几何构图呈现出家庭的安宁和稳定。

艺术是记录时代的缩影,而肖像绘画便是现实的棱镜。刘野的作品总是在“理性”和“秩序”的外衣下,以诙谐叙事的方式实现他对现实的关注。浓郁的幕布色彩和衣着,双颊上的中国红,瞬间凝固的肢体语言,庄重的舞台仪式,丰富了画面中极为夸张的戏剧感。人物手中的时代印记,与背后栩栩如生似要展翅高飞的白色翅膀,又赋予作品超越现实的荒诞感。艺术家刻意选择了小幅的创作,一方面使观者会因与中国式“全家福”的照片的呼应而产生亲近感,更重要的,是让人联想到作品与艺术史中欧洲北方文艺复兴时期和“荷兰小画派”的美学联系。

“(政治)对我而言这不太重要。我对绘画语言和艺术本身更感兴趣。”艺术家追求的蒙德里安式的单纯、宁静和准确的美,也许正是许多观者在现实中遍寻不得而心向往之的情愫。