淡雅林泉秀 清灵气韵丰 —— 王翚的《山水册》-摸鱼集藏

淡雅林泉秀 清灵气韵丰 —— 王翚的《山水册》-摸鱼集藏

淡雅林泉秀 清灵气韵丰 —— 王翚的《山水册》-摸鱼集藏

淡雅林泉秀 清灵气韵丰 —— 王翚的《山水册》-摸鱼集藏

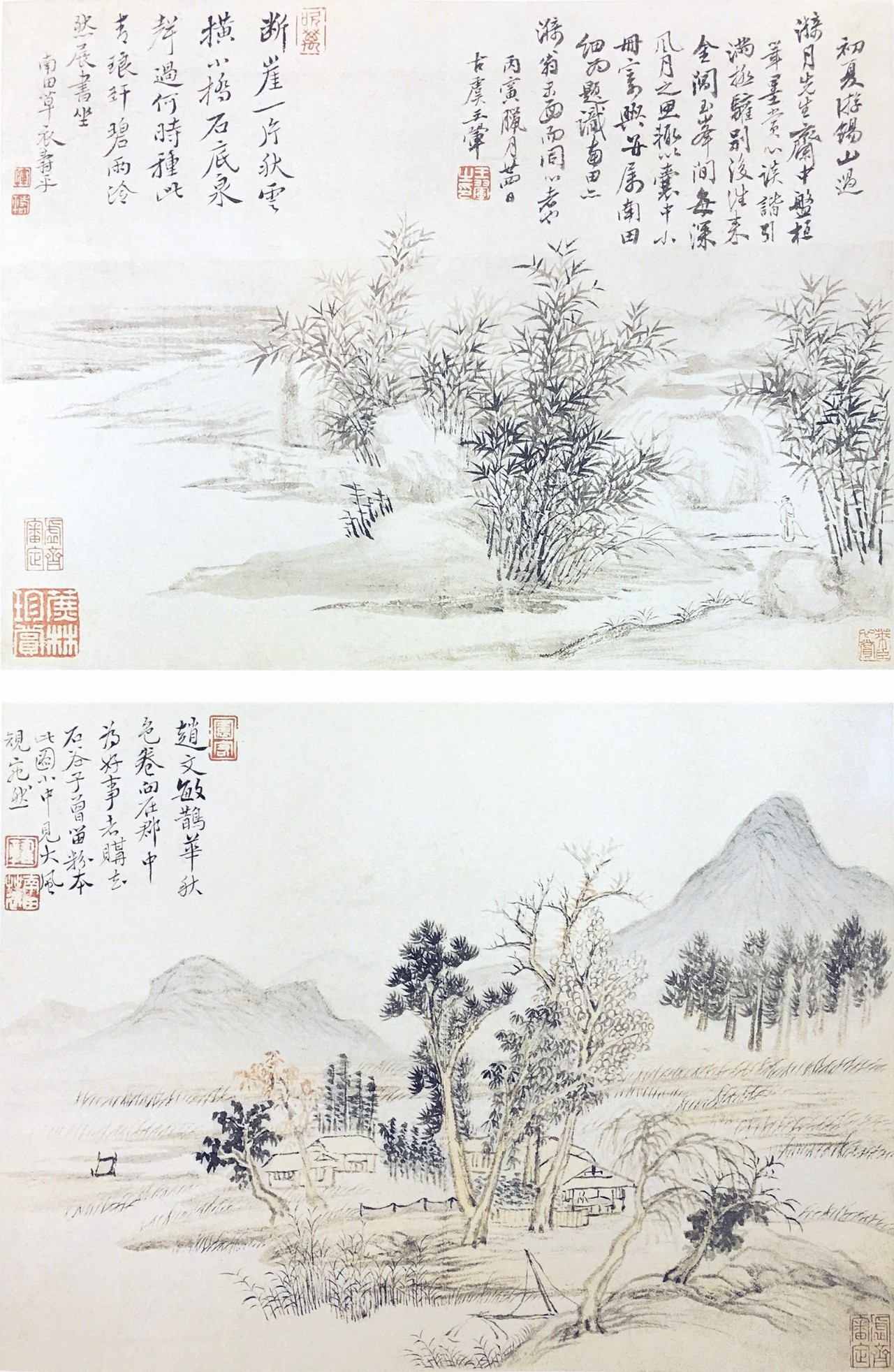

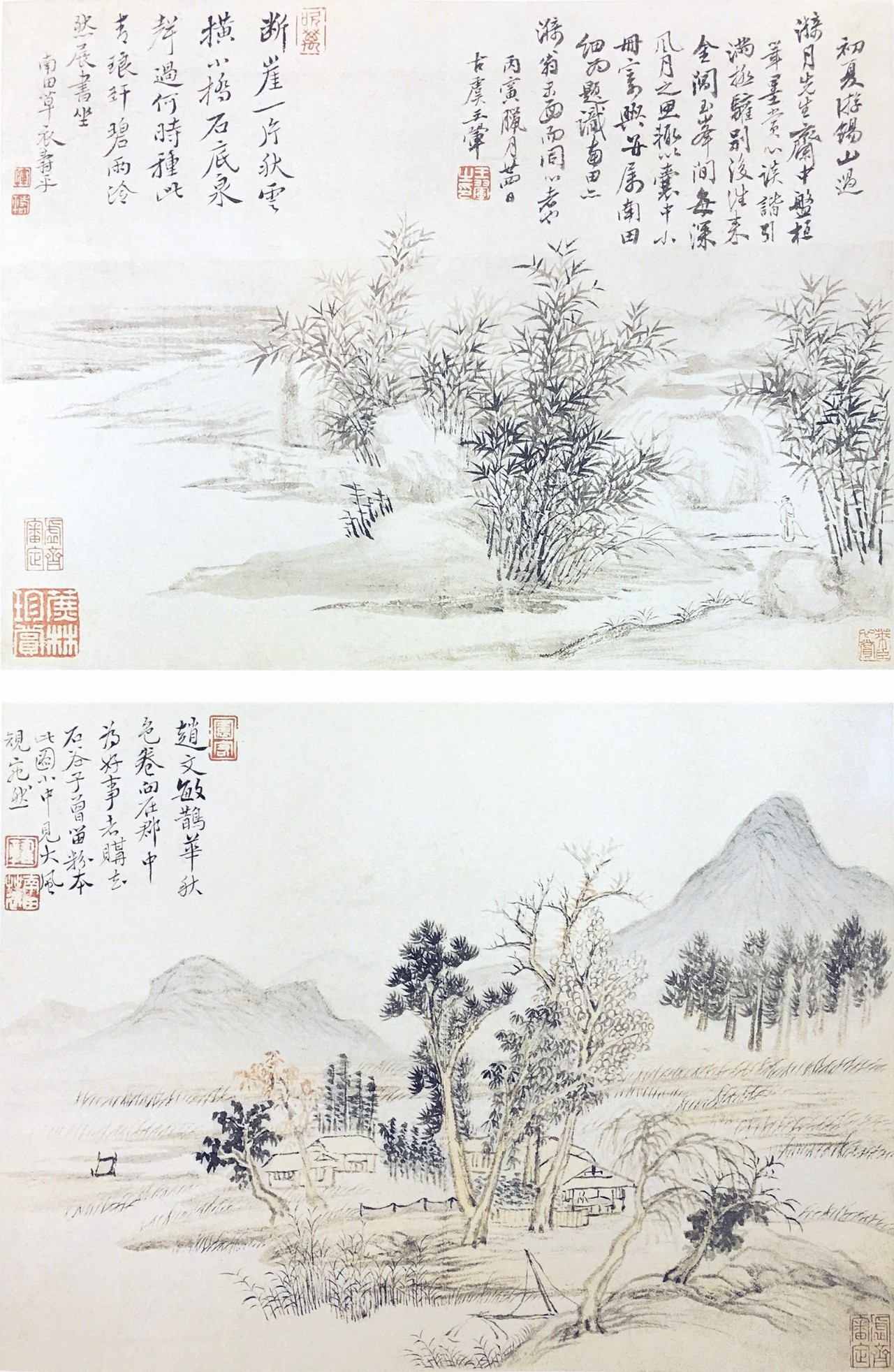

近一个世纪以来,随着西学盛行、国学式微的态势明显,“美术革命”的倡导者“首先要革王画的命”,以扭转近代以来美术“衰败极矣”之势。这“王画”当然是指明末清初以来影响中国画坛三百年、被清廷推重的以王时敏、王鉴、王翚、王原祁为代表的正统画派的画风。这些人都直接或间接受明代力倡文人画(主要是山水画)的宗师董其昌的影响,以董源、巨然、元四家等南方山水为极则,水墨气韵丰饶且将诗、文、书、印、禅等融为学养内涵,讲究经典图式、笔墨意趣与散逸情境,总体以中和秀雅为主。孙过庭《书谱》推崇二王“不激不厉,而风规自远”之评,可喻“四王”之画风。但王画最大的弊端是摹古习气太重,故少“四僧”“八怪”的创新性,其画风受批评符合当时要求变革的社会潮流。然而近几十年国学振兴,“四王”作为传承总结集山水画之大成的最后一批正宗文人山水画家,在画史上有一定的贡献,这一点如今已无人可否了。其中,有昭昭之名、赫赫之功的王翚尤为世人瞩目。王翚(1632—1717),字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等,苏州府常熟(今江苏常熟)人。自幼承家学习画,又从张珂学黄子久画法,后师从王时敏与王鉴,画路渐宽。但他不止于南宗山水,亦向北宗山水取法。有画论说王翚“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵”,可见其广采集成、兼融南北之志,将元人笔性墨趣与唐宋严整的格局经营与工谨的技法有机结合。王翚作画时干湿笔并用,尤擅用线,造型准稳抒情,既精水墨又工设色。他的画清腴妍雅与古朴苍劲兼具。康熙三十年奉诏主绘《康熙南巡图》,三年始成,帝大喜,题赠“山水清晖”为誉,推为正宗而追随者众。因常熟有虞山,故其被称为“虞山派”领袖,并享有“清初画圣”之名。王翚的作品流传甚广,国内外知名博物馆多有收藏。王翚《山水册》,现藏于苏州博物馆,共四开,纸本水墨或设色,内纵30厘米、横22.4厘米,外纵54.9厘米、横37.3厘米,其中一开自署“丙寅”年号,时年56岁,为其较成熟的仿古兼创之作。这里选刊其中较有分量的两幅。第一幅以水墨绘就,以中淡墨为主,勾皴布置平远坡岸山石,涯岸参差,由近及远,隐淡于空蒙天际,曲水萦绕,坡石间丛篁修长丰茂,连岸的石板桥上有一曳杖高人伫立观赏对面瀑布自深远云山曲折而下,于中景的巨石两侧分披流泻,似淙淙有声。流泉穿过石桥竹林,在左侧回环积淀之后,奔向远方平旷的原野。此作注重疏密、藏露、修短、浓淡、主次等对比,笔墨柔中寓刚,竹石与人物的表现尤见功力,繁而不紊、简而不陋,中侧锋互用,干淡的韵味颇得黄子久遗意,而土坡涂抹浑然一体近泼墨法,尤显立体感。上有左右双款。右款为王翚自题,可知此画为其游锡山并与漪月先生切磋后往来于金阊玉峰间所写,并请画友恽寿平补题。左款为恽寿平题七绝一首:“断崖一片秋云横,小桥石底泉声过。何时种此青琅玕,碧雨泠然展书坐。”延展了画之意境。设想在此佳境临泉倚竹读书甚妙,碧雨清泠,饶有诗意。此作虽颇具元人笔墨气韵,但不乏“观化”的灵活运用,一派江南林泉的平和与清秀。第二幅为意临赵孟頫《鹊华秋色图》的重组本。意临不是实临的尽似,要抓住原作的特征加以突出而忽略一些旁枝末节,此作即是。众所周知,赵氏原作为横长的手卷,是将在济南所见的鹊山与华不注两座并排隔望的山丘与江南水乡融合进行创作的,平阔而复杂。王翚这幅画将二山近邻一处且有所错落,并顺势加一些淡淡的远山;主山保留了大致的形状以及荷叶皴、披麻皴法;山脚下各种树木及掩映的屋舍、芦苇、搬网等,由原作提炼而成,删繁就简、以少胜多,平远之中又增添了些许深远之意境。若再细看,此作比原作更显虚淡空灵——水雾蒸腾于山野而具朦胧之美;与赵氏较干较实的画法不同,花青赭石的渲染也明显浅淡,这得益于王翚身处南方的切身感受。此画左上角有恽寿平题:“赵文敏《鹊华秋色》卷向在郡中,为好事者购去。石谷子曾留粉本。此图小中见大,风规宛然。”可知王翚见过赵子昂原作并有临本,此作当为提炼后的意临乃至创临。

留言信息

淡雅林泉秀 清灵气韵丰 —— 王翚的《山水册》-摸鱼集藏

淡雅林泉秀 清灵气韵丰 —— 王翚的《山水册》-摸鱼集藏

淡雅林泉秀 清灵气韵丰 —— 王翚的《山水册》-摸鱼集藏