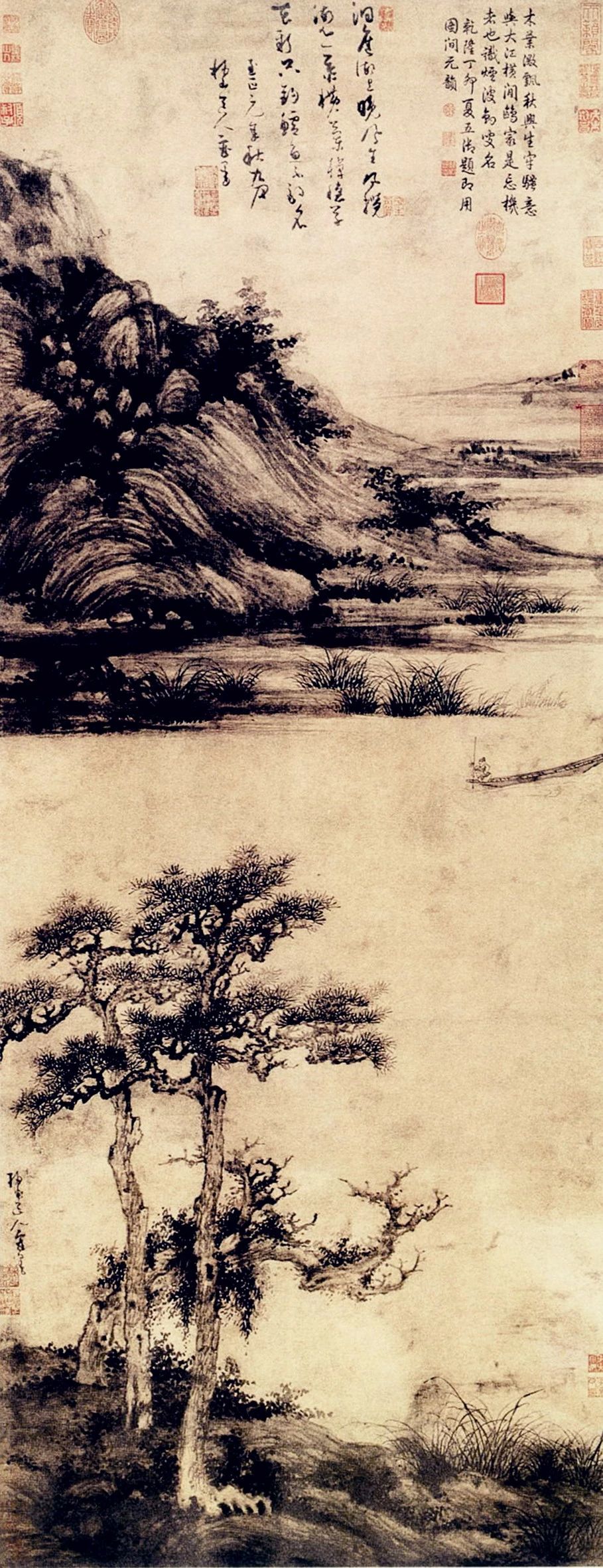

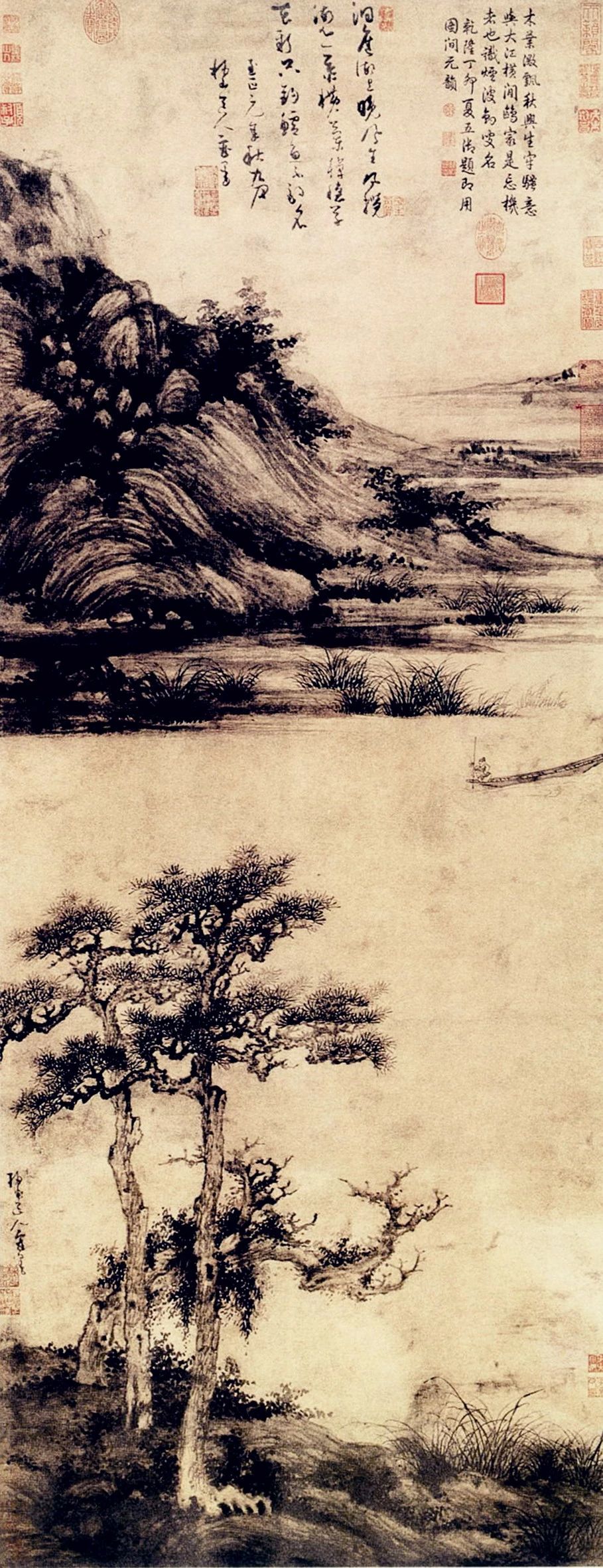

如果分别用一个字来形容“元四家”的特质,那么倪瓒的“迂”字恰到好处,黄公望的“痴”字名至实归,忽隐忽仕且以繁笔山水被世人所顶礼膜拜的王蒙无疑是要用“繁”字的。与倪瓒、黄公望、王蒙并称却不喜与人过多交往的吴镇,我们只能送给他一个“孤”字。吴镇性格孤峭、志行高洁,以梅花自比,终生隐居不仕,也不从俗卖画,而以卖卜为生。他的作品风格古朴天然、浓郁阔远,笔墨语言极具个性,在元代绘画史乃至中国整个绘画史上独树一帜。明朝孙作《沧螺集》记载:“(吴镇)为人抗简孤洁,高自标表,号梅花道人。从其取画,虽势力不能夺,惟以佳纸笔投之案格,需其自至,欣然就几,随所欲为,乃可得也。”吴镇从来不与有权有势者来往,与当时的文人墨客也绝少交往。他的画大多是自画自题,绝少见同时代文人墨客的题跋。在“元四家”中,其他三家交往甚密,互有诗词酬答、题跋、赐赠,唯独吴镇与他们鲜有往来,除有诗证明他与王蒙交往过外,与黄、倪二人找不到一点交往过的记载,尽管当时黄、倪都对吴镇的绘画艺术做了高度的评价。由于吴镇性格孤介,深居简出,少与文士缙绅往来,其画艺虽高但知名度却不大,在元明之际的各种著述中,我们很难找到他生平的详细资料。要不是明朝姚绶、沈周、文徵明等人的推重,吴镇的名字几乎就被淹没在画史中了。这样一个人,要靠书画为生是不可能的。董其昌在《容台集》中记载,吴镇与另一画家盛懋是邻居,盛懋是当时名气很大的画工,带着金帛前去向他求画的人络绎不绝;而吴镇家冷冷清清、门可罗雀,吴镇的妻子心里不平,就取笑他,而吴镇淡然地说:“二十年后你再看吧!到时候谁还知道什么盛懋!”后来果然如此。这样一个对艺术充满虔敬、对流俗鄙夷不屑的人,安肯拿书画换钱谋生?于是,吴镇先是在村塾里教书课徒,后来到市集上卖卜算命,过着一种在别人眼里清贫窘迫的日子。或许因为过于孤傲,吴镇的一生交往甚少,史料中对他的记载也极少。隐逸和清贫是大家对吴镇最广泛的认知吧。直到1981年,在浙江平湖发现了一本《义门吴氏谱》,才解开了吴镇谜一样的家世和身世,几乎完全颠覆了人们以前的认知。据此谱记载,吴镇并非一介清贫隐士,而是世称“大船吴”的海运世家的公子。吴镇远祖是汝南人,先辈有显赫的政治背景,其中多人担当两宋的台阁重臣。吴镇的祖父吴泽是一位抗元将领,参加过镇守襄阳的战役,宋朝灭亡后,吴氏家族开辟了以海运为业的谋生之道。后举家迁往嘉兴,在吴镇的父亲吴禾的精心经营下,吴家的航海事业达到了鼎盛,被称为“大船吴”,其生意一直延续到明初仍兴盛不衰。吴镇虽没有参与家族生意,但他的父亲正是“大船吴”的掌舵者,他怎么会清贫呢?隐逸,不过是他选择的一种生活方式罢了。隐逸生活和隐逸心态需要一定的物质条件为支撑。吴镇生活在这样一个累代富庶的家庭里,淡泊、低调应该是他作为富家公子的清高,绝非仅仅是隐士的孤傲。在吴镇所处的时代,有人为了生计顺从朝廷做了小官小吏,而那些不愿在世俗中消磨年华的文士,有的出家皈依佛门,有的终老山林,也有的在追求超凡脱俗的隐逸生活的同时却又舍不了对世俗生活中的耳目声色的迷恋,过着名隐实显的名士生活。和那些以隐居为托词,在山林广筑别业、纵情风月的“风流”名士相比,吴镇是一名真正的隐士。他始终以一颗平常心,过着闲云野鹤般的生活。无怪乎元代孙作在评论吴镇的画时说:“今观仲圭,隐者也。其趣常在山岩林壑之下,故其笔类有幽远闲放之情,殊乏贵游子弟之气。议者少之,其以此乎?”吴镇少年时好剑术,成年后学《周易》,从柳天骥研习“天人性命之学”,研究天、地、人“三才”之道,又学子平术和相学,贯通儒、释、道三教。《历代画家姓氏便览》中称其:“村居教学自娱,参《易》卜卦以玩世。”了解了他的身世,大家对这种行为就很好理解了,有钱任性嘛,闲着也是闲着,出来客串一下乡村教师或算命先生,也是一种生活体验。吴镇喜欢凌寒孤傲的梅花,每以梅花自比,在自家周围遍种梅花,自乐于其间。他还自号梅花道人、梅道人、梅花和尚、梅沙弥。宋元时期,以“道人”为号似乎特别流行于文艺圈,例如苏东坡号海上道人、黄庭坚自号山谷道人、米友仁自称懒拙道人、赵孟頫别号松雪道人。晚年的吴镇思想由道向佛靠拢,经常去魏塘镇大胜、景德、慈云寺与僧人谈经论佛、吟诗作画,可行、松严和尚、竹叟、古泉讲师均与吴镇私交甚厚。吴镇有一幅《渔父图》的署款是“梅花道人书于武塘慈云之僧舍”,他甚至给自己的儿子起名叫“佛奴”。68岁时,吴镇作画开始以“梅沙弥”署名,“沙弥”为梵语音译,在《释氏要览》中解释为“此始落发后之称谓也”。也许那个时候的他已经斩断了所有尘缘,正式削发为僧了。吴镇晚年的书画,多留下诗跋,全然都是远离尘世、不食人间烟火的释者情怀。这个在江湖中悠游了一生的孤独隐士,最终在佛门找到了终极的依托。公元1354年,75岁的吴镇长离人间。在临终前,他为自己选定墓址,并亲书碑文“梅花和尚之塔”。作为元代文人画家的代表,吴镇的修养是多方面的,在诗歌、书法、篆刻、绘画等方面都取得了巨大的成就。单绘画方面,他山水、梅竹、人物无一不精,而奠定他在画史上的地位、使他名列“元四家”之一的乃是他的山水画。吴镇画山水喜用湿墨,无论是山、树、水,还是小船、渔父、房屋,均如沐浴在水中,从而更有咫尺千里之趣,营造出一种凄清、幽旷、寂寥的艺术氛围,给人以“墨色淋漓幛犹湿”的感觉。吴镇与许多山水画大家一样也提倡墨戏、士气、逸气,创造了极富特色的文人山水画,使元代画坛大放光彩。吴镇生平喜好画竹与梅,但影响最大的还是渔父图,著名的作品有《洞庭渔隐图》《渔父图》《秋江渔隐图》等。渔父是中国哲学里非常特别的一种文化符号,姜子牙渭水直钩垂钓,屈原投江前渔父对答,严子陵退隐后钓台遗风……渔父代表着一种远离浊世、不问功名的悠然自得,在魏晋之时,多出现于山水诗中,一直到唐宋成为了固定的人物形象。在吴镇之前,张志和、荆浩、许道宁等人就以渔父为主体作画了。吴镇画渔父,与其他画家有所区别。例如同时代的黄公望、王蒙等人的渔父图,常常透着一丝伤感和消沉,这很大程度上是因为他们仕途失意、人生坎坷造成的。而吴镇本来就绝意仕途,无欲无求,所以他的渔父图就多了一种洒脱、一种超逸之感。在吴镇的画面上,超然脱俗的渔父驾一叶扁舟,或垂钓、或泛舟逍遥于开阔水面之上,在安静朴素中透出一股生命的力量,这力量穿透繁复喧嚣的红尘,更接近生命的本真。吴镇笔下的渔父形象是模糊的,只能约略看出五官眉目,但给人的印象却是深刻的。他在作品中把自己化身为画中的渔父,并通过渔父这个象征性的形象来传递自己淡泊名利、放浪隐逸的思想状态。遍观中国书画史我们会发现,很多像吴镇这样有成就的大书画家,在当世的影响力往往非常小,小到让人无法理解,但在其百年之后,却被后人顶礼膜拜,大放异彩。因为真正高雅艺术的内在力量会穿透历史,影响到后人。明末泰昌元年,当地官绅筹集款项为吴镇重修坟墓,一代宗师董其昌为其题“梅花庵”匾额,著名文学家、画家陈继儒特意作《梅花庵记》纪念之,一时盛名无二。这时候,吴镇已经去世265年了。他生前绝对想不到自己死后会有这样的殊荣。当然,对于生前淡泊名利远离世俗的吴镇来说,这一切不过是淼淼江湖上飘过的云烟罢了,他依然是那个浩渺烟波中孤舟垂钓的渔父。

吴镇:孤舟独钓一渔父-摸鱼集藏

吴镇:孤舟独钓一渔父-摸鱼集藏