陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

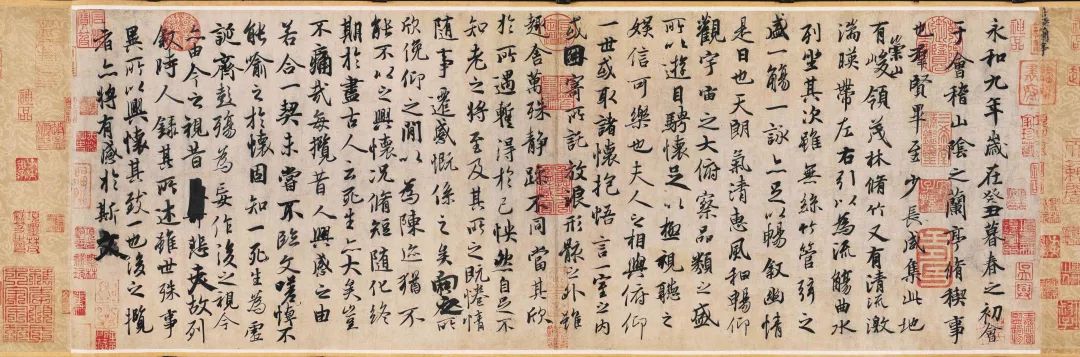

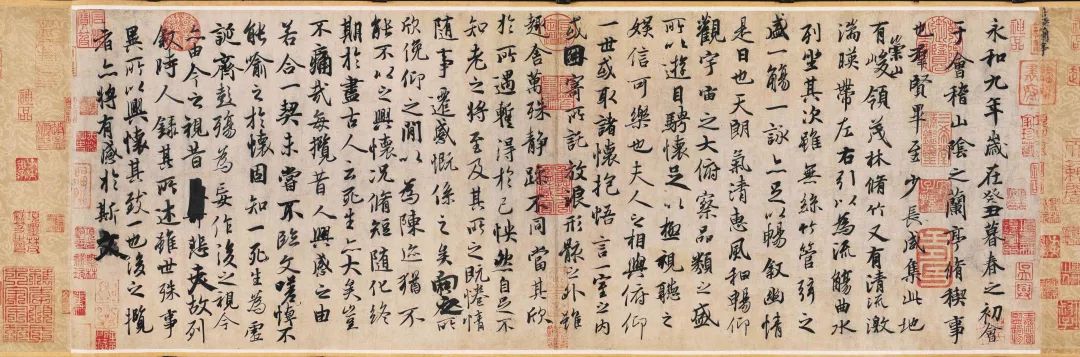

在学术上从关心古代书法史尤其是宋代书法史开始,逐渐对清末民国以来的近现代书法史研究有了浓厚兴趣。谈到近现代书法理论的划时代事件,当然首推“兰亭论辩”。当时像郭沫若、龙潜、徐森玉、赵万里、李长路、康生、章士钊、高二适、商承祚、严北溟、启功、史树青等等文化界人物纷纷加入论战。而大家的争辩焦点,正是在唐太宗时冯承素摹《兰亭序》,亦称《神龙半印本兰亭序》,它究竟是不是东晋王羲之书法的真相?或曰《神龙兰亭》是否反映了魏晋南北朝时期二王书风的真实面貌。六十年代的论辩,当时现实中表现为郭沫若一方大胜而高二适一方受屈。从道理上说,郭氏所疑自有其缘由,但因为一则他位高权重,身份为文艺界第一号领袖;二是人多势众,有效组织各路学界人士撰文介入,形成在舆论上以势压人的不公平论辩氛围,“令人不乐闻耳”!故而后来书学诸家,情感上都偏向高二适一方。但情感归情感,一旦时过境迁,利害关系消退,客观地看待这卷《冯摹兰亭》本身,当年的这些疑问仍然萦绕在头脑中无法释然。換言之,迄今为止,我们对郭沫若的新观点和他列举的大量分析推断,仍然不能心安理得地一口否定其价值,而不得不承认其并非空穴来风无端生事。即使无把握坚定彻底地赞成拥护郭氏质疑的合理性,至多也只是半信半疑、不置可否而已。我曾经在故宫举办的《2011兰亭国际学术研讨会》上,发表过一篇论文:《“摹搨”之魅——关于兰亭序与王羲之书法书风研究中一个不为人重视的命题》。当时我一直存有一种怀疑:同样是复制,既然古代石刻碑志会有写手刻手甚至拓手的问题;那么唐初宫廷里以硬黄双勾廓填的“响搨”即“摹搨”,是否也会有一个从事摹书工作的摹搨手有意改变原迹风格形态、掺以己意或迎合上意的问题呢?刻石上工匠拓墨,谓之“拓”;摹书手在纸绢上勾摹,谓之“搨”。明清时代人“拓”“搨”混用不分,但在专业立场上说:依托于“金石”和“纸帛”则是截然分明的。比如“摹搨”,专指原迹的摹拓复制。兹引两则重要文献:《魏书·崔玄伯传》“始,玄伯父潜为兄浑诔,手笔草本。延昌初,著作佐郞王遵业,买书于市,偶得之……武定中,遵业子松年,以遗黄门郎崔季舒,人多摹搨之”。《齐东野语·绍兴御府书画式》“访求法书名画,不遗余力。清闲之燕,展玩摹搨不少怠”。这些引文都不是指在石刻的碑碣墓志上的“拓”,而是据“手笔草本”、“法书名画”进行复制的摹搨之“搨”。但既是细致的“摹搨”,理论上应该是与原迹十分精准贴切,丝毫不苟,《冯摹兰亭》既如此偏向于清晰的藏头护尾提按顿挫,那么它摹搨所依据的底本即唐太宗贞观内府所藏的大王《兰亭序》真本,应该也是这等模样?正是这样的逻辑反向推理——从摹本之精准倒推至原迹,才导致了郭沫若一批学者们的质疑,形成一个声势浩大的“兰亭论辩”运动。但“摹搨”之术一定是酷肖底本,即摹本与原本一定是惟妙惟肖,如印印版?通常的理解,自然是这样的。但也有例外的情况。倘若《兰亭序》东晋时的原迹应该是如武则天时《万岁通天帖》的样式——如较生拙的《姨母帖》《初月帖》《疖肿帖》《柏酒帖》《喉痛帖》等的样式,而不是成熟的《冯摹兰亭》样式,那么我们应该怎样来解释这其中的差异?是唐太宗内宫收藏的底本原就不真?还是摹搨时摹书者作了更符合新的时风而非原汁原味古风的刻意改造?抑或是摹书者摹搨水平不够而导致摹本(如冯摹神龙本)失真?可以肯定的是:《冯摹兰亭》的书法意识、书艺风格和书写技巧,是更接近于唐代楷法严密之后的样态,而不是东晋二王草创阶段尚未面面俱到的样态。王羲之时代的东晋书法之韵,应该是一种仍有缺失、并不周全,更难言成熟但新意崭然的格调。作为摹搨底本,很难有像“冯摹本”这样成熟圆满老练精致的唐代气息。那么,要么是摹搨者冯承素师心自用、自我作古,把自己已经习得的唐代风尚带进摹本中去,而无视东晋那种无论行书造型结构还是用笔笔法都无所不在的生涩感;要么是虽然拥有忠实准确摹搨晋书而的技术和能力水平,却为了迎合唐太宗皇帝的趣味偏好而作了有意识的字形及线条用笔改造,以邀圣宠。在我看来,今存《冯摹兰亭》更多的可能是后者。唐初内宫里摹搨手,不仅仅是冯承素一位,史书留名的还有十数位,最突出的有诸葛贞、韩道政、赵模……尤其是赵“模”(通“摹”),因毕生从事摹(模)搨,连本名也为世遗忘,只以“模”之职业为名。但这些为皇帝选中的摹搨高手,应该也分三类:一是忠实于原迹的顶级摹搨高手;二是自己有书法能力故而会在摹搨过程中或以迎合上意、或以好恶而掺己意略作改造者;三是摹搨技巧低劣者。上述这几位摹搨名手,除第三类之外,一般会分领一、二类:要么忠实摹搨,如《姨母帖》《初月帖》《翁尊体帖》之类,要么师心自用,迎合外部而作改造如《冯摹兰亭》者。这种三分法的格局,很像沙孟海先生在论“写手刻手”时的著名论断:魏碑有写刻俱佳者、有写精刻劣者,有写刻俱劣者。冯承素作为当时第一高手,有非常强的初唐楷书正书能力,所以《兰亭序》以晋帖而竟充满了唐法,它应该属于上述的第二种。

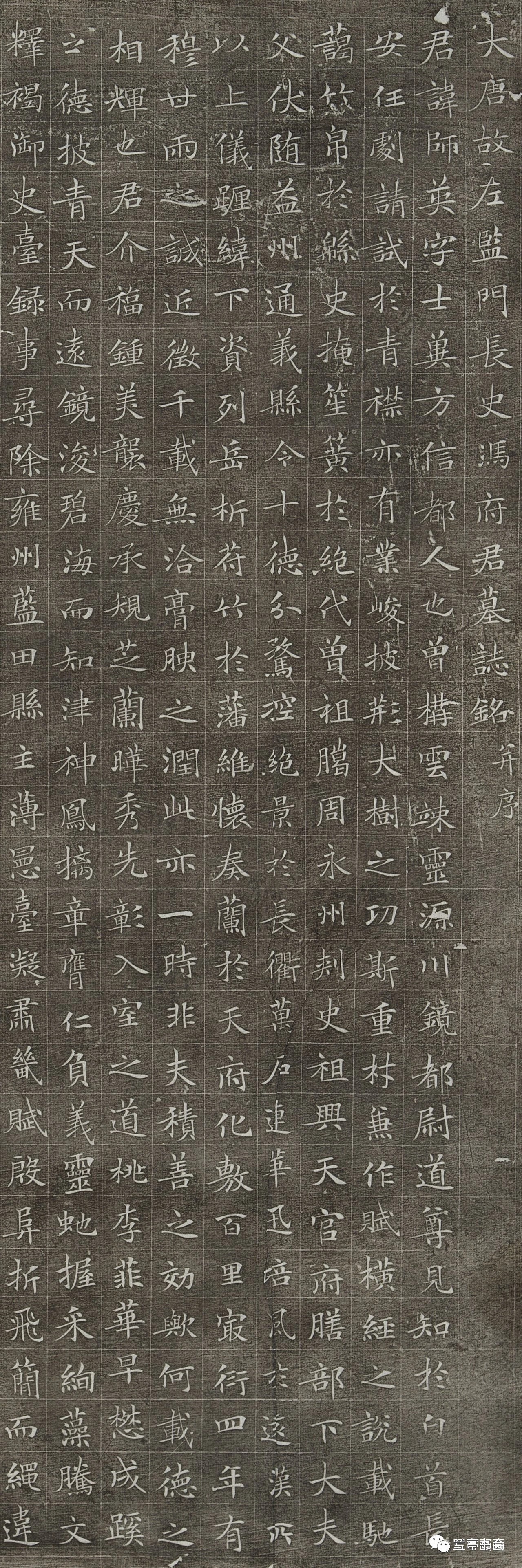

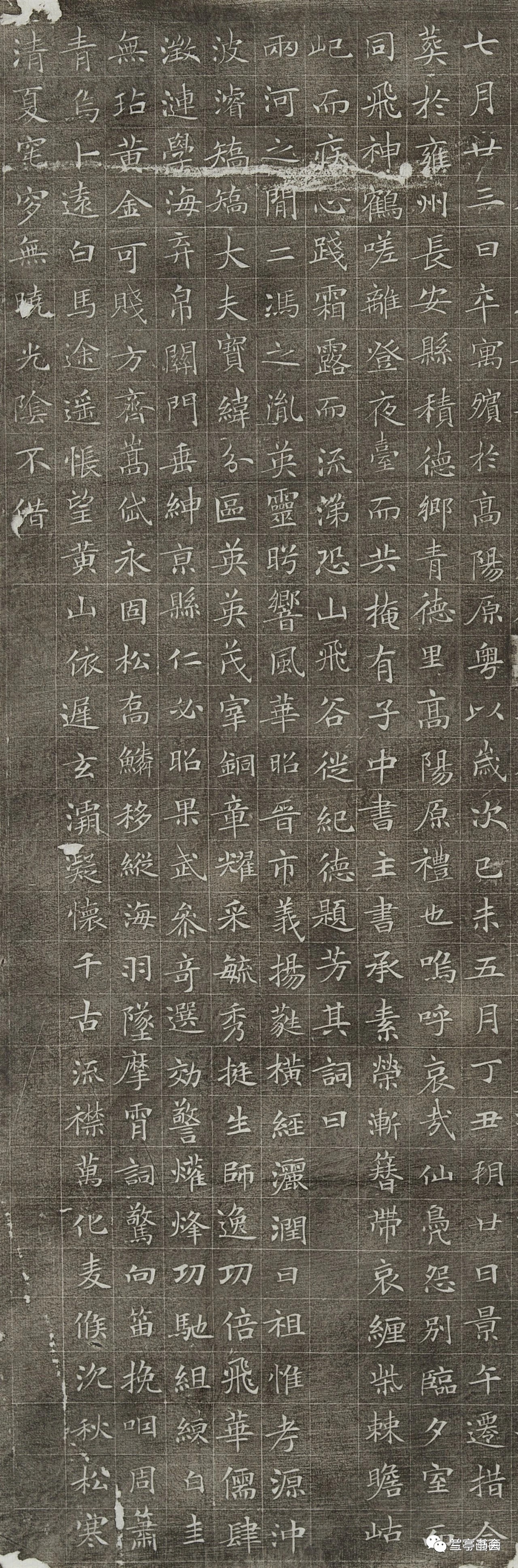

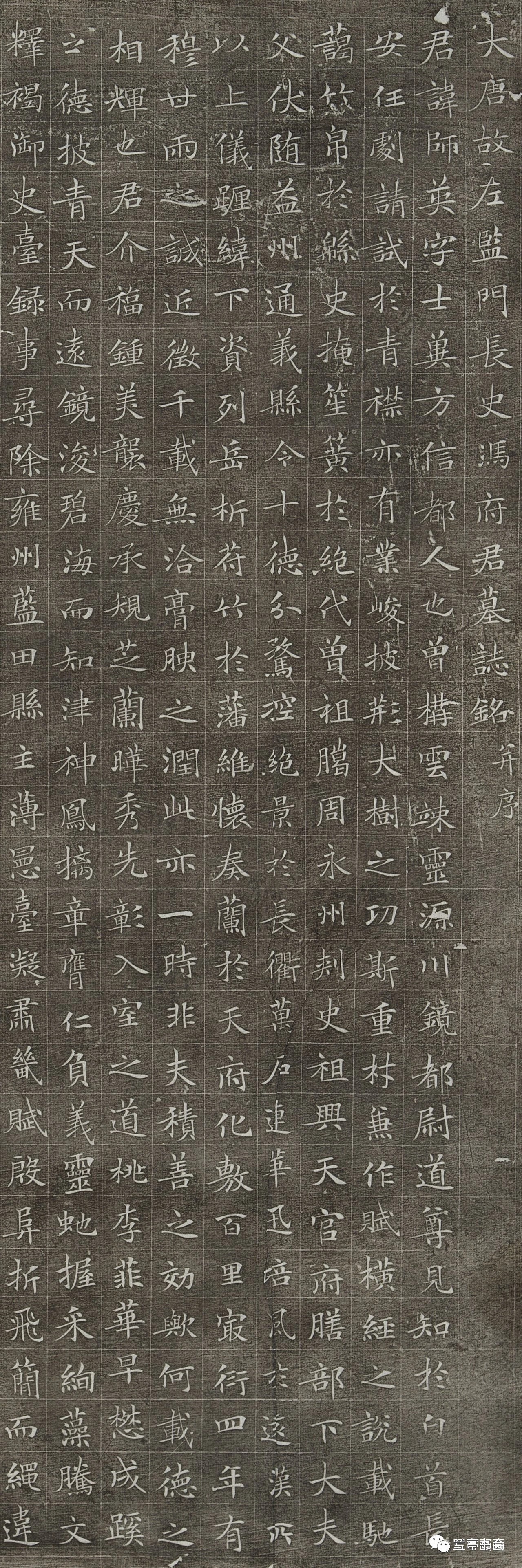

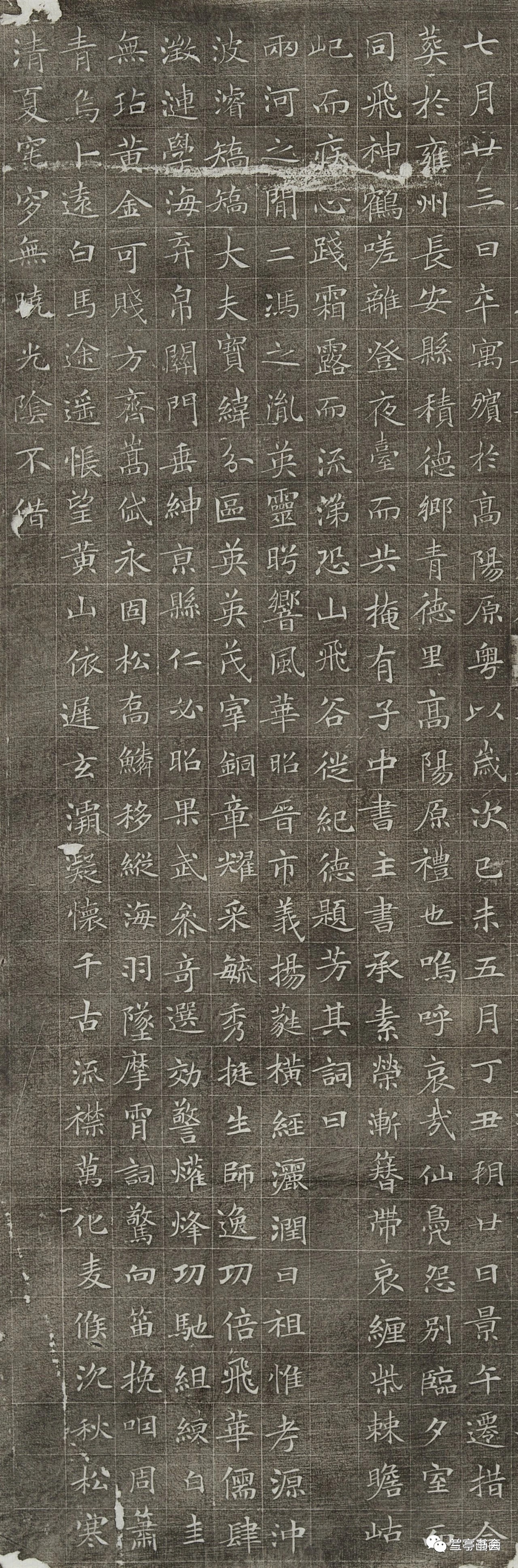

说冯承素除了是摹搨高手之外,个人书法也非常好,甚至还以成熟的初唐式个人书风反过来影响摹搨对东晋的高精准确性;在过去只是一种合理的猜测,还没有充分的证据。但一个偶然的事件,碰巧印证了我们的预感。2009年,陕西西安出土了《冯承素墓志》。2015年,冯承素为父亲书写的《冯师英墓志》又出土于西安,为我们带来了一片学术上的新天地。《冯承素墓志》未署书丹者为谁,但却对冯承素本人如下的时评:“尤工草隶,遂临古法。奉进宸闱载纡,天睠特蒙嗟赏,奉勅令直弘文馆”;“张伯英之耽好,未可相俦;卫巨山之致言,曾何足喻。”这是说冯承素拥有优渥的专业书法身份,当然也指出他更有直可比肩汉末第一代大家的张芝(伯英,被誉为“草圣”)、卫恒(巨山,著《四体书势》)的崇高书法成就。而明确是由冯承素亲笔书写的《冯师英墓志》,则更见出他卓越的唐楷功力——请注意,是“唐楷”功力,而不是东晋二王行草的韵致。《冯师英墓志》全称《大唐故左监门长史冯府君墓志铭•并序》。2015年出土之后,即被移置西安碑林。其一种楷法庄严端劲,足可与代表唐楷最高峰的初唐欧阳询、虞世南、褚遂良相抗衡。有云初唐代表书家是“欧虞褚薛”,实则薛稷书法入此四家之例稍嫌勉强,而冯承素却是原汁原味的正宗唐风,因而应该是“欧虞褚冯”。理由是:第一,冯承素与欧虞褚是同时代人,都在太宗年间,比薛稷更近。第二,冯承素虽非任职宰相大臣高官显爵,但却为近臣而有功名,任官职为“中书主书”:是中书省掌枢机的要员。第三,他不仅仅是我们过去一直认定的“摹搨手”(那只是一种职人匠作)。中书省的“主书”,那就是官方认定的书写书法上的领班。如果说欧虞褚首先是高官,身份高引人注目,其次才让世间关注他们的杰出书法;那么冯承素却是先以书法名世,他的官职也是书法专门官职;曰“主书”。有类于今天的书法家协会主席或书法院院长之类。这样的角色,自身独立的书法造诣一定很高,而不仅仅是摹搨古人而已。当然,他肯定是以书法获官,而不是因官高而得书名。这又是一种非常特殊的、没有前例的书法专门形象。既如此,初唐四家“欧虞褚冯”,岂有异议哉?

但“欧虞褚冯”毕竟还不是通行概念。究其原因,是几千年来我们看冯承素,就是一个擅名“摹搨”的工匠。《冯摹兰亭》赫赫大名两千年;但冯氏他的自身书法水平,却一直是云山雾罩,未见真相。《冯师英墓志铭》是到今日之三年前的2015年才出土,那就是说,不论唐末宋元明清直到民国再到世纪之交甚至到本世纪十几年;在2015年出土之前,我们并不知道冯承素竟是一个不世出的书法大家,而仍然只是以“摹搨”定位于他。既如此,习惯上的“欧虞褚”之外,这个“冯”仍然无从挂起。也就是说,如果《冯师英墓志铭》早出土1500年,那么“欧虞褚冯”就是妥妥的书法史上的固定概念。但现在,我们只能为冯承素在书法史而不是摹搨史)上的倍受冷落而扼腕三叹了。

《冯师英墓志铭》是由冯承素撰文并书的,墓志铭中有一段文字:“有子中书主书承素,荣渐簪带,哀缠紫棘”,的确是儿子悼念父亲又自述关系的口吻。而“荣渐簪带”一句,更表明了冯承素靠一手好书法而由底层一介书匠渐渐接近冠带簪缨的上层官绅阶层的荣耀这一事实。但正是这样的定位,使我们反过去看《冯摹兰亭》而更存有疑虑了:以一个这样的初唐大家,技巧娴熟,气格高迈,完全是极致的唐楷代表性的顶级水平,以他那初唐特有的、规行矩步动辄有法的正楷法度规矩、以其成熟的修为造诣、审美趣味和用笔习惯;他在“摹搨”《兰亭序》这东晋王右军的逸气横飞时,难道真能原汁原味地保存二王羲献那种横斜无不如意的韵致?难道他能容忍二王书法中的一些缺憾(在唐楷看来是缺憾)而不作下意识的初唐式弥补或改造?或者即使他不敢自作主张去改造但却在“摹搨”中不得不迎合唐太宗的初唐口味(而不是东晋格调)?更或者是唐太宗在宫廷“摹搨”《兰亭序》时明诏要他迎合圣意、而他又哪敢违逆圣意抗旨不遵?铁画银钩、端严莊重、堪为唐楷顶级典范的《冯师英墓志铭》,让我们有理由有依据认定冯承素在初唐书法史上拥有至高无上的历史地位的同时,反而令我们对《冯摹兰亭》对东晋王羲之书风“摹搨”的准确性产生了更多的怀疑。因为它太有初唐字法、楷法的痕迹,这即意味着它离王羲之的“晋韵”、离原本《兰亭序》、离传说已陪葬唐太宗李世民昭陵的《兰亭序》原貌可能更远。亦即是说:冯承素本色书写的《冯师英墓志铭》楷法森严,恰恰是反证了《冯摹兰亭》即《神龙半印本兰亭序》的掺入了过多的唐法习惯,而离我们期待的大王“晋韵”渐行渐远。新出土才短短三年《冯师英墓志铭》,一向被书学之业界认为是冯承素摹《兰亭序》作为天下第一名迹的又一有力新证据;但站在鉴定史立场上看,愚见以为:鉴别它在技巧风格的取向,可能正好相反。

留言信息

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏

陈振濂:为了迎合皇帝口味,《兰亭序》作了改造-摸鱼集藏