被清代皇家认可的画坛盟主:王时敏的一生,福兮祸兮?-摸鱼集藏

被清代皇家认可的画坛盟主:王时敏的一生,福兮祸兮?-摸鱼集藏

被清代皇家认可的画坛盟主:王时敏的一生,福兮祸兮?-摸鱼集藏

被清代皇家认可的画坛盟主:王时敏的一生,福兮祸兮?-摸鱼集藏

系统梳理中国美术史,历朝历代的画风演变都遵循相对稳定的发展模式,看得出其间的脉络和内部规律。独有清代美术,由于清中晚期西方观念的渗入,美术之花除了内因变异外、还有与西方外因的狭路相逢。清代画风,呈现多方纠缠的跳跃式发展。中国美术这艘承载千年中国文化和文人精神的飘摇之舟,又该路向何方?思索之余,还是首先回看清代画风的似水流年吧。阐释清代画风,需要分别从清初、清中期和清末三个阶段逐一道来。清初,最具典型意义的代表画家是王时敏。王时敏代表的是一个画家群体,也是被清代皇家认可的主流画风之画坛盟主。

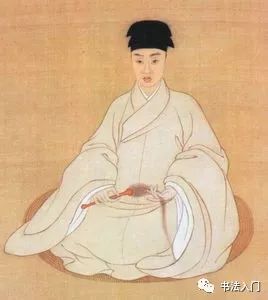

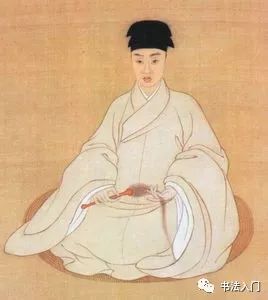

王时敏,原名王赞虞,字逊之,号烟客、晚号西庐老人,江苏太仓人,生卒年为 1592- 1680。他出身显赫,祖父是明代内阁首辅王锡爵。王锡爵曾任明神宗万历年间文渊阁大学士, 武英殿、建极殿大学士。而据王氏谱牒记载,王锡爵又为北宋真宗时期宰相王旦的后裔。

王时敏的父亲是王衡,一身真才实学。他在王锡爵执政期间,为避官宦出身之嫌不参加科考。明代文学家、书画家,著有《小窗幽记》 的陈继儒曾评论王衡:“不幸生于相门,为门第所掩,又为数十年功名所缚”。王时敏就出身在这样的家庭里,可谓集万千宠爱于一身 ,得天独厚的祖荫,滋养他的艺术功底。

他的确倍受珍爱。祖父王锡爵老来得孙,含饴弄孙,悉心栽培。画学上,他请来董其昌亲自教授孙子学艺。董其昌何许人,能得到他的亲自调教,孤高非凡的见地首先就高人一筹。董其昌在官场上曾得到王锡爵的一手提携,从而荣升南京礼部尚书。他自然感恩回馈,倾囊传艺。王时敏也得到了父母的珍爱,因为他自小身体不算壮实,家人就不建议他苦读经书、参加科考。在那个时代,读书人不参加科考,实在太非主流了,好比如今的高中生不参加高考一般。王时敏作为官后代,他有这样的任性资本。王时敏在全然的、自由自在的诗情画意境界里熏习文学与艺术。

《国朝画征录》,是清代第一部断代画史,编纂方法仿《史记》,讲体例,注重第一手资料。这部画史记载王时敏:“姿性颖异,淹雅博物,工诗文,善书法,尤长于八分,而于画有特惠”。可见王时敏天资聪颖,见多识广,诗文俱佳,尤其擅长隶书和绘画。他的绘画起底,遵循董其昌的教学思路,深究传统技法,注重摹古。这个“一味摹古”,可说是贯穿王时敏一生画学的宗旨性纲领。不管是否改朝换代,天子是谁,一味尊古摹古渗入到他的骨髓里。王家古画真迹收藏丰硕。此外,王锡爵和王衡父子结交了当时众多的文化名流和文人雅士,他们之间也相互交流藏品。董其昌就以家藏古帖名画繁多而闻名于世。历史上,北宋画家李成的画作传世甚少。李成的画迹在北宋时期就已鲜见,大艺术家米芾曾提出“无李论”之说。而王时敏就见到过李成的画作真迹。一位大师级艺术家,终其一生的艺术之根要见自己、见天地、见众生。王时敏自小就能见到艺术世界的海阔天空,并在这样的土壤里孕育、熏陶和成长,滋养己身。

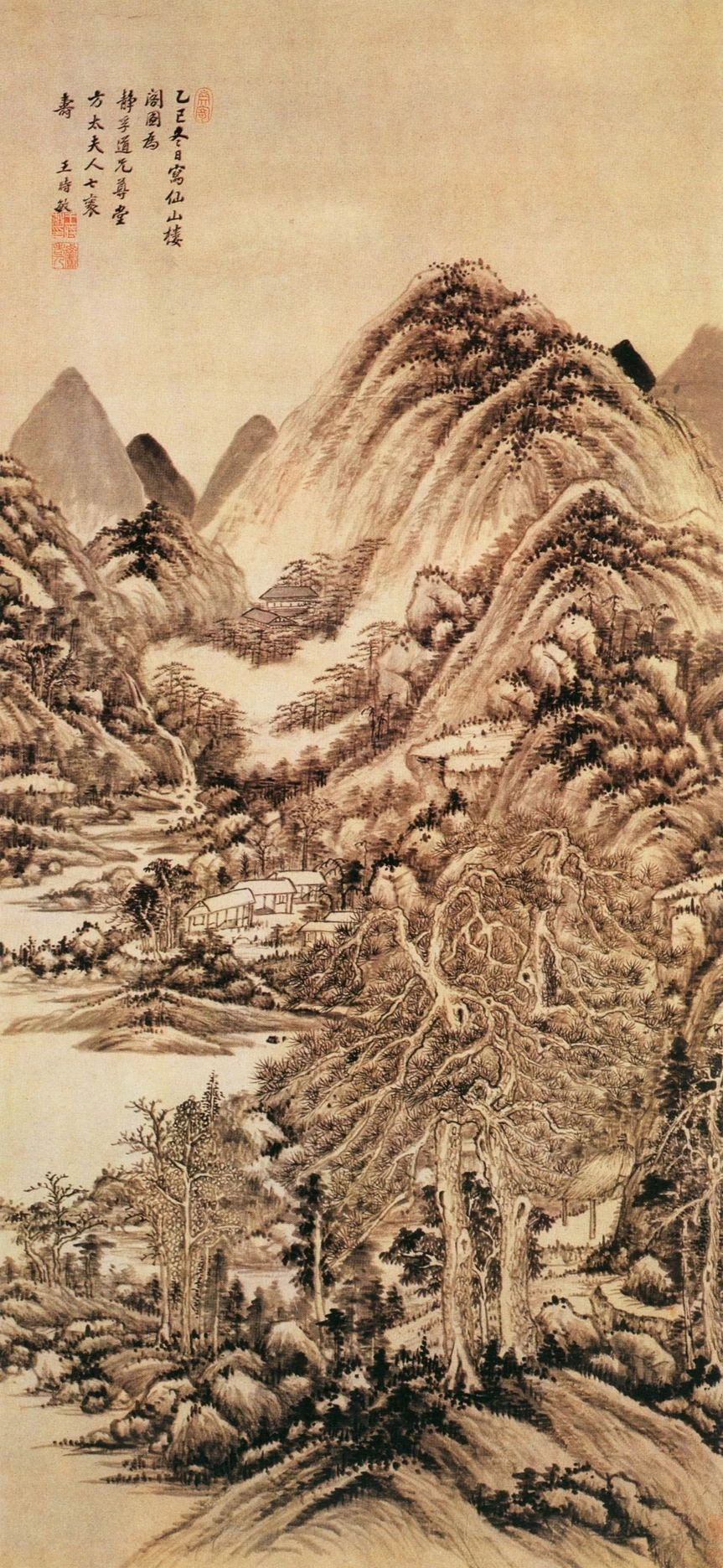

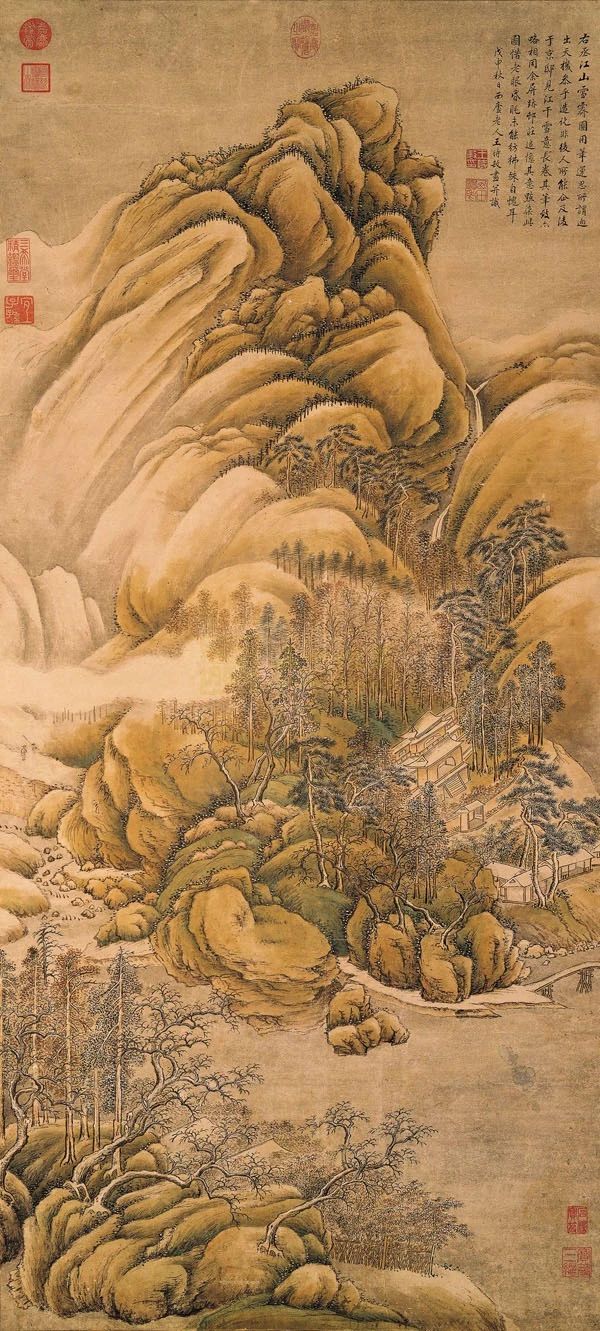

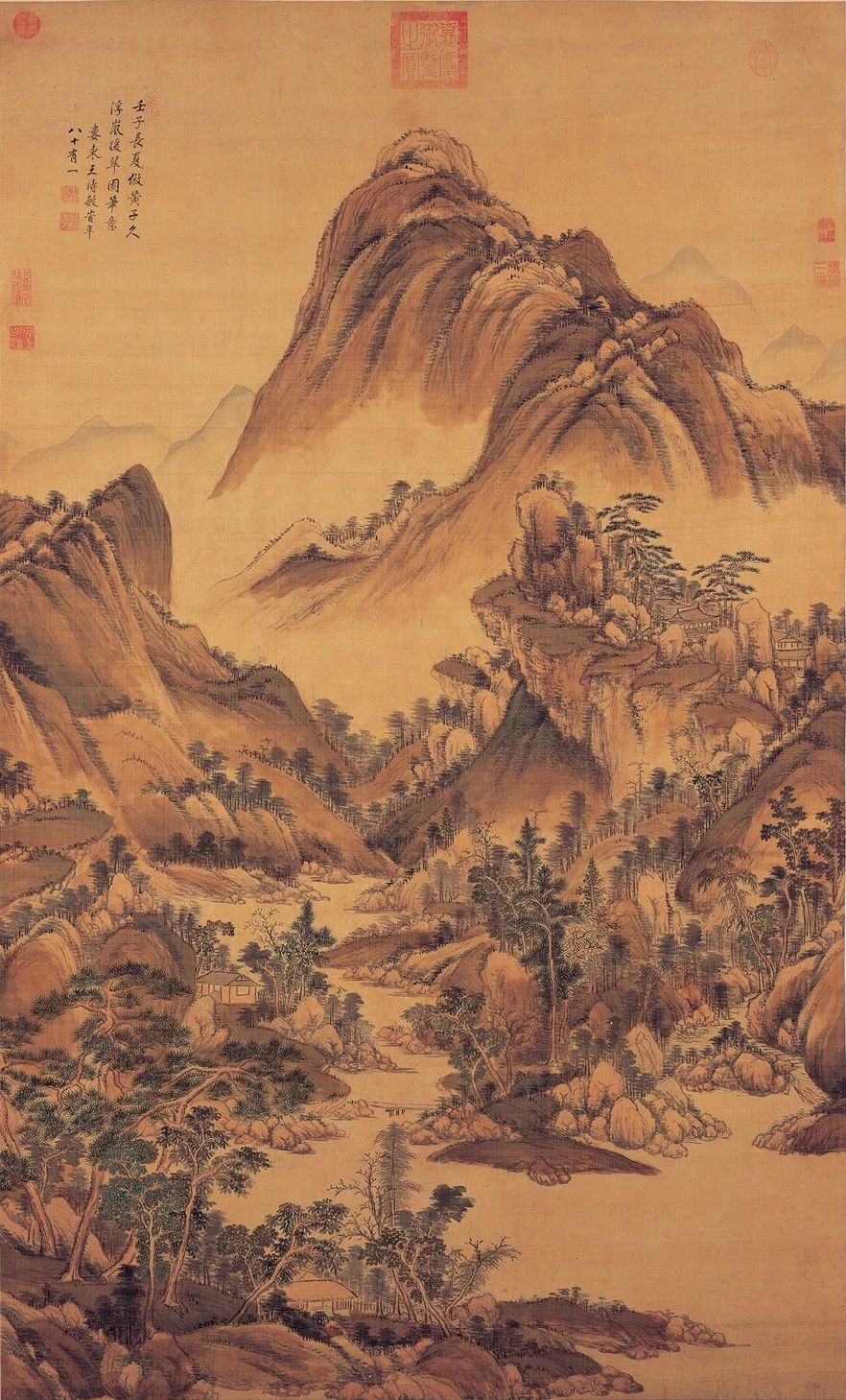

王时敏曾摹遍家藏的宋元真迹,逐一精研,功力极其稳健扎实。他尤其对黄公望山水最为追慕。此外,他也用心临学倪瓒、董源、巨然、王蒙诸家,中年后他多取法董其昌。这样的画学功底,让他的作品在立意、布局、用笔、线条等方面,都达到登峰造极的地步。

因为出身贵胄之家, 他不必为生计所累、为科考中举所牵绊。王时敏学画的贵气和孤傲决绝也一以贯之。他说:“古法渐湮,人多自出新意,谬种流传,遂至邪诡不可救挽”。说此话,活脱脱贵族“学院派”腔调。“自出新意”,应该与明代画学的一派另类画家有关。明中晚期后,民间艺术市场建立了。民间书画市场一旦形成,对画风演变和画家个人生活,影响很大。画家可以不必考科举、走仕途,而靠卖画就能谋生。画家由此摆脱皇权对书画市场的强势垄断,自由创作的风气和土壤出现了。画风由此转变,狂放、变形等“自出新意”也就应运而生。出生与成长的背景不同,王时敏走向另一条路,他捍卫经典和传统。他主张仿古,反对创新,把宋元名家的笔法视为至高标准。这种思想得到清代皇帝的认可,被皇家定为“正宗”。由于这样的绘画宗旨,使他的作品笔墨含蓄、气韵高雅,但构图千篇一律、缺乏新意。他的画规范、严谨、正统,但极其清贵。那一种雅,就算与原作真迹相比,也毫不逊色。这是他无有牵挂的贵气生活,滋养出的与世俗生活拉开距离的超脱气息。他不必上山修道,就能修炼不劳心人间烟火的超然美。王时敏流传下来的真迹不少,读 其仿古画作,总感觉比原作更细、更精、更柔、更轻、更远。尽管他提倡一味摹古,但画作也流露出个人性情和气质,并非照搬原貌。这大约让王时敏颇为无奈。

王时敏在画学的不断积累和实践中,总结出自己的绘画思想:“摹古是绘画的最高原则”。得出这一结论,自然有它的形成背景。王时敏忠诚摹古是多方面因素促成的。首先是他得天独厚的深厚家学。王时敏的家学太渊博了,从童子功起,他就能见到不少画家穷尽一生也见不到的名作真迹。见到古画古风是缘分,对于画家来说,那是拿金山银山都换不来的福气。

王时敏睁眼看世界的最初,就能集中见到大量古画古帖。幼年的心灵冲击将伴随人的一生。幼儿记忆和原生家庭刻录下的烙印,会在成年后进入潜意识深处,挥之不去。王时敏太懂得古画古迹的妙用了,那是他心中的永恒的泰山和丰碑,值得穷尽一生相守和追随。其次是他拜师董其昌。董其昌的画风书风,以典雅著称于世。师父的喜好往往左右弟子的认同感。再直白些阐释, 一张白纸般的初学萌童,是被师父等父辈们一路“洗脑”走来的。熏习的力量无穷巨大,跟谁像谁、跟谁学谁是自 然而然形成的。书画风范清雅高洁的董其昌,师法董源、巨然、黄公望、倪瓒,那一笔清丽淳厚的书画作品让弟子膜拜也顺理成章。王时敏沿着董其昌的学画道路一路前行,最后再追加上临摹董其昌画作。虽然师父董其昌强调以古人为师,但不能机械蹈袭。但到了王时敏这里就走向了极端,他认为古迹名作便是昆仑泰山。高山仰止、景行行止,足矣。王时敏是从明末过渡到清初的跨朝代画家。作为高官贵胄的前朝遗民,他应该有些“政治敏感性”。作画不像为文和作诗,少了对文字狱的恐惧和担忧;但忠诚古风传统,终归是条保险坦途。清朝皇家厚爱董其昌的典雅,馆阁体大行其道,也证明了王时敏的画风与皇家喜好风向一致。

留言信息

被清代皇家认可的画坛盟主:王时敏的一生,福兮祸兮?-摸鱼集藏

![]()

被清代皇家认可的画坛盟主:王时敏的一生,福兮祸兮?-摸鱼集藏

被清代皇家认可的画坛盟主:王时敏的一生,福兮祸兮?-摸鱼集藏